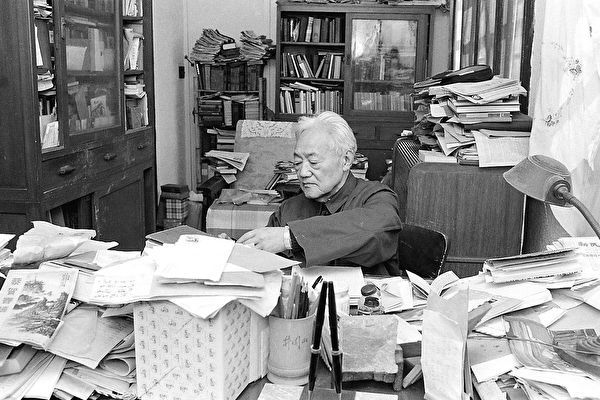

巴金(图片来源:公有领域)

【看中国2020年10月2日讯】说真话——《随想录》四十九

最近听说上海《新民晚报》要复刊。有一天我遇见晚报的前任社长,问起来,他说:“还没有弄到房子”,又说:“到时候会要你写篇文章。”

我说:“我年纪大了,脑子不管用,写不出应景文章。”

他说:“我不出题目,你只要说真话就行。”

我不曾答应下来,但是我也没有拒绝,我想:难道说真话还有困难!?

过了几天我出席全国文联的招待会,刚刚散会,我走出人民大会堂二楼东大厅,一位老朋友拉住我的左胳膊,带笑说:“要是你的《爝火集》里没有收那篇文章就好了,”他还害怕我不理解,又加了三个字:“姓陈的”,我知道他指的是《大寨行》。我就说:“我是有意保留下来的。”这句话提醒我自己,真话并不那么容易!

去年我看《爝火集》清样时,人们就在谈论大寨的事情,我曾经考虑要不要把我那篇文章抽去,后来决定不动它。我坦白地说,我只是想保留一些作品,让它向读者说明我走过什么样道路,如果说《大寨行》里有假象,那么排在它前面的那些,那许多豪言壮语,难道都是真话?

就是一九六四年八月我在大寨参观的时候,看见一辆一辆满载干部、社员的卡车来来去去,还听说每天都有几百个参观、学习的人。我疑惑地想:这个小小的大队怎么负担得起?

我当时的确这样想过,可是文章里写的却是另外一句话:“显然是看得十分满意。”

那个时候大队支部书记还没有当上副总理,吹牛还不曾吹到“天大旱,人大干”,每年虚报产量的程度。我的见闻里毕竟还有真实的东西。这种写法好些年来我习以为常。

我从未考虑听来的话哪些是真,哪些是假。现在回想,我也很难说出是什么时候开始的,可能是一九五七年以后吧。总之,我们常常是这样:朋友从远方来,高兴地会见,坐下来总要谈一阵大好形势和光明前途,他谈我也谈。这样地进行了一番歌功颂德之后,才敞开心来谈真话。

这些年我写小说写得很少,但是我探索人心的习惯却没有给完全忘掉。运动一个接着一个没完没了,每次运动过后我就发现人的心更往内缩,我越来越接触不到别人的心,越来越听不到真话。

我自己也把心藏起来藏得很深,仿佛人已经走到深渊边缘,脚已经踏在薄冰上面,战战兢兢,只想怎样保全自己。

“十年浩劫”刚刚开始,为了让自己安全过关,一位三十多年的老朋友居然编造了一本假帐揭发我。在那荒唐而又可怕的十年中间,说谎的艺术发展到了登峰造极的地步,谎言变成了真理。说真话倒犯了大罪。

我挨过好几十次的批斗,把数不清的假话全吃进去。起初我真心认罪服罪,严肃对待;后来我只好人云亦云,挖空心思编写了百份以上的“思想汇报”,保护自己我倒并不在乎,我念念不忘的是我的妻子、儿女,我不能连累他们,对他们我还保留着一颗真心,在他们面前我还可以讲几句真话。

在批判会上,我渐渐看清造反派的面目,他们一层又一层地剥掉自己的面具。一九六八年秋天一个下午他们把我拉到田头开批斗会,向农民揭发我的罪行;一位造反派的年轻诗人站出来发言,揭露我每月领取上海作家协会一百元的房租津贴。他知道这是假话,我也知道他在说谎,可是我看见他装模作样毫不红脸。我心里真不好受。

这就是好些外国朋友相信过的“革命左派”,有一个时期我差一点也把他们当作新中国的希望。他们就是靠说假话起家的。我并不责怪他们,我自己也有责任。

我相信过假话,我传播过假话,我不曾跟假话作过斗争。别人“高举”,我就“紧跟”;别人抬出“神明”,我就低首膜拜。即使我有疑惑,我有不满,我也把它们完全咽下。我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱变“脱胎换骨”的戏法。正因为有不少像我这样的人,谎话才有畅销的市场,说谎话的人才能步步高升。……

现在那一切都已经过去,正在过去,或者就要过去。这次在北京看见不少朋友,坐下来,我们不谈空洞大好形势,我们谈缺点,谈弊病,谈前途,没有人害怕小报告,没有人害怕批斗会。大家都把心掏出来,我们又能够看见彼此的心了。

一九八零年九月二十日

再论说真话——《随想录》五十一

我的“随想”并不“高明”,而且绝非传世之作。不过我自己很喜欢它们,因为我说了真话,我怎么想,就怎么写出来,说错了,也不赖帐。

有人告诉我,在某杂志上我的《随想录》(第一集)受到了“围攻”。我愿意听不同的意见,就让人们点起火来烧毁我的“随想”吧!但真话却是烧不掉的。当然,是不是真话,不能由我一个人说了算,它至少总得经受时间的考验。

三十年来我写了不少的废品,譬如上次提到的那篇散文,当时的劳动模范忽然当上了大官,很快就走向他的反面;既不“劳动”,又不做“模范”;说假话,搞特权,干坏事倒成了家常便饭。过去我写过多少豪言壮语,我当时是那样欢欣鼓舞,现在才知道我受了骗,把谎言当作了真话。无情的时间对盗名欺世的假话是不会宽容的。

奇怪的是今天有人要求作家歌颂并不存在的“功”、“德”。我见过一些永远正确的人,过去到处都有,他们时而指东,时而指西,让别人不断犯错误。他们自己永远当裁判官。他会今天夸这个人是“大好人”,明天又骂他是“坏分子”。过去辱骂他是“叛徒”,现在又尊敬他为烈士。本人说话从来不算数,别人讲了一句半句就全记在帐上,到时候整个没完没了,自己一点也不脸红。他们把自己当作机器,你装上什么唱片他们唱什么调子;你放上什么录音磁带,他们哼什么歌曲。他们的嘴好像过去外国人屋顶上的信风鸡,风吹向哪里,他们的嘴就朝着哪里。

外国朋友向我发过牢骚:他们对中国友好,到中国访问,要求我们介绍真实的情况,他们回去就照我们所说向他们的人民宣传。他们勇敢地站出来作我们的代言人,以为自己讲的全是真话。可是不要多长的时间就发现自己处在尴尬的境地:前后矛盾,不能自圆其说,变来变去,甚至打自己的耳光。

外国人重视信用,不会在思想上跳来跳去、一下子转大弯。你讲了假话就得负责,赖也赖不掉。有些外国朋友就因为贩卖假话失掉信用,至今还被人抓住不肯放。他们吃亏就在于太老实,想不到我们这里有人靠说谎度日。

当“四人帮”围攻安东尼奥尼的时候,我在一份意大利“左派”刊物上读到批判安东尼奥尼的文章,当时我还在半靠边,但是可以到邮局报刊门市部选购外国“左派”刊物,我早已不相信“四人帮”那一套鬼话。我看见中国人民越来越穷,而“四人帮”一伙却大吹“向着共产主义迈进”。报纸上的宣传和我在生活中的见闻全然不同,“四人帮”说的和他们做的完全两样,我一天听不到一句真话。

偶尔有人来找我谈思想,我也不敢吐露真心。我怜悯那位意大利“左派”的天真,他那么容易受骗。事情过了好几年,我不知道他今天是左还是右,也可能还有人抓住他不放松。这就是不肯独立思考而受到的惩罚吧。

其实我自己也有更加惨痛的教训。一九五八年大刮浮夸风的时候我不但相信各种“豪言壮语”而且我也跟着别人说谎吹牛。我在一九五六年也曾发表杂文,鼓励人“独立思考”,可是第二年运动一来,几个熟人摔倒在地上,我也弃甲丢盔自己缴了械,一直把那些杂感作为不可赦的罪行;从此就不以说假话为可耻了。

当然,这中间也有过反复的时候,我有脑子,我就会思索,有时我也忍不住吐露自己的想法。一九六二年我在上海文艺界的一次会上发表了一篇讲话:《作家的勇气和责任心》。就只有那么一点点“勇气和责任心”!就只有三几十句真话!它们却成了我精神上一个包袱,好些人拿了棍子等着我,姚文元便是其中之一。

果然,“文化大革命”开始,我还在北京出席亚非作家会议,上海作家协会的大厅里就贴出了“兴无灭资”的大字报,揭露我那篇“反党”发言。我回到上海便诚惶诚恐地到作家协会学习。大字报一张接着一张,“勒令”我这样,“勒令”我那样,贴不到十张,我的公民权利就给剥夺干净。

那是一九六六年八、九月发生的事,我当时的心境非常奇怪,我后来说,我仿佛受了催眠术,不一定很恰当。我脑子里好像只有一堆乱麻,我已无法独立思考,我只是感觉到自己背看一个沉重的“罪”的包袱掉在水里,我想救自己,可是越陷越深。

脑子里没有是非,真假的观念,只知道自己有非,且罪名越来越大。最后认为自己是不可效药的了,应当受种种种灾难、苦刑,只是为了开脱、挽救我的妻子、儿女。

造反派在批斗会上揭发编造我的罪行,无限上纲。我害怕极了。我起初还分辩几句,后来一律默认。那时我信神拜神,也迷信各种符咒。造反派批斗我时时候常骂一句:“休想捞稻草!”我抓住的唯一的“稻草”就是“改造”。我不仅把这个符咒挂在门上,还贴在我的心上。

我决心认真地改造自已。我还记得在我小的时候每逢家中有人死亡,为了“超渡亡灵”,请了和尚来诵经,在大厅上或者别的地方就挂出了十殿阎罗的图像。在像上有罪的亡魂通过十个殿,受尽了种种酷刑,最后转世为人。这是我儿童时代受到的教育,几十年后它在我身上又起了作用。

一九六六年下半年以后的三年中间,我就是这样地理解“改造”的,我准备“剖腹挖心”,“上刀山、下油锅”,受尽惩罚,最后喝“迷魂汤”,到阳世重新做人。因此我下定决心咬紧牙关坚持到底。虽然中间有过很短时期我曾想到自杀,以为眼睛一闭就毫无知觉,进入安静的永眠的境界,人世的毁誉无损于我。但是想到今后家里人的遭遇,我又不能无动于衷。

想了几次我终于认识到自杀是胆小的行为,自己忍受不了就让给亲人忍受,自己种的苦果却叫妻儿吃下,未免太不公道。而且当时有一句流行的话:“哪里摔倒就在哪里站起来”。我还痴心妄想在“四人帮”统治下面忍受一切痛苦,在摔倒的地方爬起来。

那些时候,那些年我就是在谎言中过日子,听假话,说假话,起初把假话当作真理,后来逐渐认出了虚假,起初为了“改造”自己,后来为了保全自己;起初假话当真话说,后来假时当假话说。十年中间我逐渐看清楚十座阎王殿的图像,一切都是虚假!

“迷魂汤”也失掉了效用,我的脑子清醒,我回头看背后的路,还能够分辨这些年我怎么走过来的。我踏在脚下的是那么多的谎言,用鲜花装饰的谎言!

哪怕是给铺上千万朵鲜花,谎言也不会变成真理。这样个浅显的道理,我为它却花贵了很长的时间,付出了很高的代价。

人只有讲真话,才能够认真地活下去。

一九八零年十月二日

(文章仅代表作者个人立场和观点)看完这篇文章觉得

排序