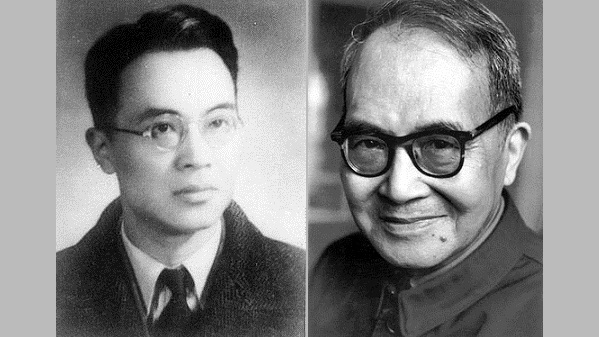

钱钟书称自己是“惭愧自己是懦怯鬼,觉得这里面有冤屈,却没有胆气出头抗议”。(图片来源:维基百科)

钱钟书在杨绛《干校六记》的序中说“我觉得她漏写了一篇,篇名不妨暂定为《运动记愧》。”“愧”什么?他把当时的人分为三类,一种是“没看清‘假案’、‘错案’,一味随着大伙儿去糟蹋一些好人”;一种是“惭愧自己是懦怯鬼,觉得这里面有冤屈,却没有胆气出头抗议”;一种是“充当旗手、打手,去大判‘葫芦案’。”钱称自己是第二种人。

愧与忍让

然而在非理性的年头,“出头抗议”有用吗?像《听杨绛谈往事》记钱氏夫妇的朋友、清华大学化学系创办人高崇范的下场可作例子。一个“落落寡合、正直、有点倔”的教育家,在“三反”中不堪羞耻,含恨自杀。钱氏夫妇是他自杀前夕最后见到的客人。杨绛忆述当日的叙面:告辞的时候,他“送出客堂,又送出走廊,送出院子……他送又送,简直依依不舍”。不久就是他的死讯。

或许较消极地看,钱钟书能幸存,便全赖一种忍让——一种和苏轼在《留侯论》中称赞张良的相近似的忍让。《听》书中记述钱著述的情形,便是最好的例子。一九五零年仲夏,乔冠华到清华借调钱翻译毛泽东选集,这不是一件好做的差事,因为中文编辑与英文翻译几乎同步进行,编定过程中要不断修改。杨绛说“好在钟书最顺从,否了就改,他从无主见,完全被动,只好比一架工具”。

一九五四年翻译毛选工作告一段落,钱又被借调到古代组选注宋诗。宋诗难选,宋代诗人多,诗作更多,又没有一部现成的《全宋诗》,得下大工夫搜辑辨认,遍读宋诗,但最终还是用了两年时间,完成了《宋诗选注》,却被一帮有心人声讨《宋诗选注》的资产阶级观点。

舍与得

讨论钱钟书,最容易引起争议的是他应否去国的问题。《听》对此有很清晰的阐明。解放前夕,“钟书和杨绛早就打定主意留下不走”。这样的人生抉择,一如他们一九三八年义无反顾地从欧洲急忙登轮返回烽火连连,家破人亡的祖国。当中的理由很简单,正如钱在当年三月给牛津同窗Stuart的信中所说:“Still,one,slotiswithone,sownpeople”。他们爱祖国的文字,祖国的文化,不愿去父母之邦。

这些都是发生在文革被批斗以前的事。如果钱氏预知后来的遭遇,会否有相同的判断?我想同样的抉择也是理所当然的。一个伟大而谦卑的人,从人格的角度看,是重视舍而不是重视得的。这些舍,可以为家庭,为事业,为民族,或为国家前途,这在钱氏一生中可以充份验证。《谈艺录》引述赵翼《瓯北诗话》中所云:“国家不幸诗人幸,语到沧桑句便工”,或许是这种命运的驱使,使钱钟书的重要文化贡献,能较完好的保存下来。

一九七九年十一月,《管锥篇》全部手稿,在胡乔木指示下,交付中华书局用繁体字出版。由一九八九年至一九九四年先后三次增订,四次印刷,是钱生平中的重要学术巨著。二零零一年《钱钟书集》出版,纵使其时钱已病重,本人没能见到集子面世。二零零零年商务印书馆将钱钟书全部手稿扫描印行,用两年时间编辑整理,于二零零三年出版了二千五百七十页的《钱钟书手稿集.容安馆札记》三巨册,中文笔记也可望于稍后出版。

一个世纪才子,文化巨擘,世道崎岖偃蹇,但却终身不渝爱国家爱文化,真要“愧”的是他,还是共同建构那个时代的人?这是一个国民教育的好设题。

(原标题:钱钟书的“愧”)

看完这篇文章觉得

排序