考上了大学就能改变命运吗?(Getty Images)

【看中国2018年6月25日讯】每年夏天,近千万高考考生经历寒窗苦读、填志愿的前思后想,终于等来录取通知书。对他们来说,这是人生的转折点。他们对未知的大学生活,满怀期待。

与此同时,无数大学毕业生手持简历,在求职市场里,希望总是在用人单位一句“回去等消息”后再次燃起,又在随后几天的音信全无中再次熄灭。

中国社科院2017年的报告显示,2016中国高校毕业就业率为86%。也就是说,当年有近200万毕业生无法找到工作。他们大多来自二、三本和大专院校,以及语文教育、法律事务以及生物工程等专业。这些学生不仅要面临本身就严峻的就业形势,同时还要面对用人单位的院校歧视。

“知识改变命运”的理想,远在天边。

越读书,越贫穷?

纪录片《出路》讲述的是民办高校招生老师王振祥、农村考生王盼、三本毕业生万超三人关于大学的故事,属于“为什么贫穷”系列纪录片中的一部。

影片开场,“弘博软件学院”的招生老师王振祥奔波于湖北各个县城高中,在讲台上,他字正腔圆,宣传着“弘博学院”的种种优势。他带着死任务:每场讲座下来,至少要有3个学生注册,交100元的“注册费”。

民办高校招生老师王振祥(视频截图)

为了完成这项任务,王振祥必须许下一些永远无法兑现的承诺,甚至弄虚作假。他用投影仪展示阅览室、实验室等图片,但“没有一个是我们学校的,全部是百度上找的。”他说学校有三十余名专业教师,其实其中有一半是教务人员;他声称学校与43000家企业建立联系,毕业生至少有十个工作岗位可供选择,而事实上,这样的学生几千个人里只有几十个。

而台下的家长大多神色迷茫,他们来自农村和县城,孩子的高考成绩在3、400分上下,上一本二本大学均希望渺茫。这些学生,正是民办“弘博软件学院”的主要招生对象。

这所“会发文凭的商业性质的学校”是弘博集团旗下的教育品牌,在高等教育、职业教育市场化转型的大背景下,摇身一变,成为一个“学院”。每年,该校要招生5000人,每人学费12500元,总共收入五千多万元。这个价格,在民办学校里,并不算高。

王振祥对着镜头说,“我们是个公司,不是个学校,把学生弄进来,交钱,然后弄走,就可以了”。

民办高校招生老师王振祥(视频截图)

可在纪录片另一位主人公王盼的眼里,王振祥却是一位“货真价实”的老师。

2010年6月末,王盼来到了王振祥的讲座。她来自农村,在镇上念书,刚刚高考结束,只拿了388分。王盼的母亲右手残缺,爸爸先天有些痴呆,夫妻二人在砖厂搬砖为生,搬一块砖赚5厘钱(0.005元),一天要搬上万块砖,收入不到50元。对王盼一家来说,弘博学院3年近5万的学费是天文数字,他们不吃不喝,也得3、4年才能赚回来。

纪录片另一位主人公王盼(视频截图)

王盼并不是个例。在王振祥的招生经验里,曾有农村出来的孩子,全家卖了猪牛卖了房子卖了田地,供他一年的学费,才挤上大学这条船。这些孩子太想继续读书了。初中的时候,老师问王盼,你为什么要上学呢?王盼说,上学是为了脱贫。

对“王盼们”来说,上大学或许是眼下最好的出路,为此,他们甚至愿意倾其所有。“如果出去打工,想让爸爸妈妈过得好一点肯定很难,如果我读书出来,想让父母过得好一点,可能就容易一点”。

然而,王盼所期待的、大学毕业后的生活其实并不“容易”。

故事的第三位主人公万超毕业于武汉大学珞珈学院,作为一名三本大学的应届生,他面临着毕业即失业的窘境。

在人才市场上,这个24岁的男生一次次坐下来介绍自己,衬衫被汗水浸湿。他央求招聘人员不要把自己的简历放在最下面,并表示什么都愿意做。万超说,“刚开始还有很多期待,现在我只是想要在武汉生活下去。”

“我要工作。为什么他们不要我?我不是211、985。一定是这样。”好不容易有一家清算公司打算录用他,试用期工资每月1500元。

万超算了笔账:一个月光房租和伙食,加起来就是937.5元,工资几乎消耗光。然而那家清算公司在十天之内就把他辞退了,理由是万超的Excel用得不熟练。

当时,他已经在单位附近租下了房子,还借了朋友和父母的钱,可工作却突然没了着落。

“读书是这个世界上最好的出路,万般皆下品,唯有读书高。读书不仅能让我们拥有一个强大的精神世界,更能让我们有一个体面的工作,和高品质的生活。”王振祥在讲台上神情坚定。

但他心里明白,这些话只能用来骗骗那些望子成龙的家长;三本大学毕业、求职屡屡碰壁的万超也开始意识到,“体面的工作和生活”对他来说遥不可及;屏幕前的观众更是心如明镜。

可王盼一家人依然相信,相信上大学能换来一个美好未来。他们只有相信。

“如果我不读书,我不知道以后我还能做什么。”她对镜头说。

穷孩子上大学,春天就来了?

为了挤上大学这条船,“王盼们”可能要花费父母4、5年的血汗钱,甚至负债累累。然而,最终,这条承载厚望的船却未必能到达他们想去的地方。

把这艘昂贵的“希望之舰”送到王盼面前的,是教育市场化背景下的大学扩招政策。

1990年代起,随着市场化改革的深入,国家逐渐减少甚至退出对医疗、住房等公共物品的投入,市场成了配置资源的主要力量,教育行业也不例外。1996年,“包分配”正式取消,大学毕业生被要求自主择业。

接下来取消是“免学费”。1985年,高校推出了接受分数偏低自费生的“双轨制”,开始摸索起收费办学的路子来。1998年颁布《高等教育法》规定,大学正式开始收费。

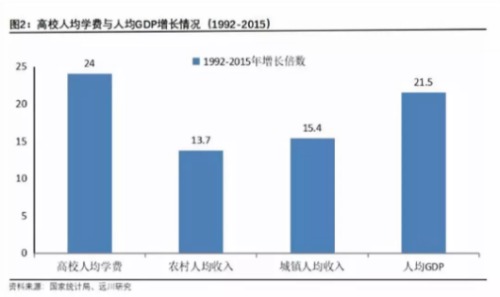

“扩招带来的显性收益非常显著。1992年公立高校计划内学生的学费为208元/人(计划内国家负责),而2015年已经达到了5000元/人,较1992年增长24倍。而同时期人均GDP从2334元增长到50251元,增长21.5倍;农村人均年收入从784元增长到10772元,增长13.7倍。”

——饭统戴老板《高考门前是非多》

几乎在同一时期,亚洲金融危机爆发。中国坚持人民币不贬值,不贬值就要承担出口下滑的经济压力。为遏制1992年下半年经济的四高四热现象,国内采取了紧缩政策。因此,如何扩大内需,让老百姓花钱,成为了当局日思夜想的大事。而彼时,高等教育已成为教育行业首屈一指的“消费品”。

1998年底,在亚洲开发银行担任经济学家的汤敏和其妻子左小蕾,向高层提交了一份“扩大高等教育招生规模”的建议。建议提出,我国适龄青年高等教育入学率只有4%,远低于别的国家,应当改变这一状况,增加教育机会。

此外,彼时一千多万工人在国企改革中下岗,而大学扩招能有效延长年轻人进入劳动力市场的时间,避免其与工人竞争工作岗位。即缓解了就业压力,又能增加下岗员工供孩子读书的家庭责任压力,有效避免社会冲突。

更重要的是,高校扩招或许能解燃眉之急。在当时,鼓励大家买车买房买冰箱的经济刺激措施始终难以奏效,而在汤敏看来,唯一有可能起效的就是教育。

“即使在困难的情况下,所有的家长还是愿意把钱花在教育上,这和现在大家争买学区房是一个道理。因为教育不仅是消费,实际上也是为你的下一代、也是为国家的未来在投资。所以我们就从帮助国家走出亚洲金融危机的角度,提出了扩招的建议,不仅是刺激消费,而且是让老百姓把钱花在他们觉得有意义的事情上。”

——智库专栏《“高考扩招之父”汤敏:大学扩招真的扩错了吗?》

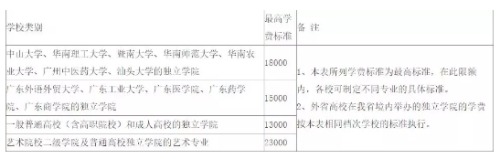

这一提议受到了领导人的高度重视。1999年6月,国务院宣布了高校扩招政策。而为了扩大高等教育资源,普通本科高校资金不足的状况,国家开始鼓励“社会力量办学”。公办本科院校结合社会资金成立的“独立学院”、各类民办专科、三本大学也就在那时起应运而生,学费大多自主定价,费用在数万元上下。

资料来源:高考网

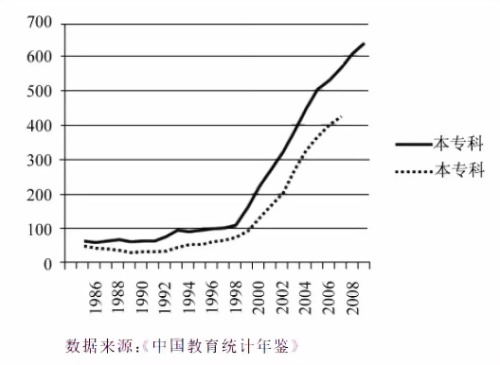

从90年代末至今的20年间,中国高校本专科生数量从不足百万增长到600余万,研究生数量也由数万增长到40余万。除了普通公办高校扩大招生,过去10年内,中国民办高校的数量也增加了30倍。中国高等教育以惊人的速度进入大众化阶段。

扩招的收益是显著的,而全国教育学杂费收入(含中小学教育)更从3697亿元飙升到了2015年的43174亿元,增长11.7倍,而同时期国内GDP则从8.5万亿增长到69万亿,才增长8倍。

大学扩招的“初心”其实是刺激消费、缓解下岗工人就业压力。然而,在开展过程中却意外地受到了欢迎,短期内广受支持,被寄予了增加教育机会、促进社会流动的厚望。尤其在“王盼”这样的孩子眼里,只要付得起学费,哪怕去不了好大学,“脱贫”的梦想似乎也并不遥远了。

不平等只会迟到,但不会缺席

然而,大学看似近在咫尺,流动的可能性却远在天边。扩招没有缓和竞争,只是将其转换了形势。区分始终是资本社会中永恒的游戏。

“此刻那里人太多了,势必要进行第二次划分。较少的人进了大学,一方面意味着区分的改变,扩招之前考上本科就是优胜,扩招之后要考进一本,乃至考进211才和扩招之前等值。另一方面,较多的人上了大学意味着实质的竞争被推迟到下一轮,大学学历的含金量已经不足,要竞争研究生学历了。”

——郑也夫《吾国教育病理》

随着高考录取率从1998年的33.8%飙升到2017年的75%,昔日好学历—好能力—好工作的链条被斩断了。当学生们拿到大学录取书的那一刻,它已经开始贬值。

此外,不仅大学学历的贬值,近些年劳动力市场的缩水也加剧了就业的困难。据观察者网报道,2013年,今年中国大学毕业生人数达到699万人,预计GDP增长率为7.5%,新增就业岗位数为900万个,仅是毕业生人数的1.28倍,为历年的最低值。

在扩招与经济震荡背景下,大学生同时面临着学历“膨胀”和工作“缩水”。僧多粥少,竞赛加剧。从竞争一本大学到竞争211、985学历,从竞争本科到竞争研究生学历,从国内升学到出国留学,甚至到重点中学、重点小学……教育的军备竞赛不断延伸,不断升级。

当社会结构日趋固化、而大部分资源又始终集中在少数人手中,“仅靠教育将全社会百分之五十的成员托举到原先百分之十成员的领地,对于改变前者是没有意义的”。

教育市场化带来的军备竞赛,意味着时间和金钱上的加倍投入。而这一切显然更有利于家境殷实的中上层学子。

“早在2010年,晋军就指导他的学生对清华大学生源状况进行抽样调查:2010级清华大学农村生源占总人数17%。而当年的高考全国农村考生比例是62%。晋军还通过多年的课堂随机调查描绘出一名清华本科生的典型形象:出身城市、父母是公务员和教师、每年与父母起码外出旅行一次,甚至高中就有出国游学的经历。”

——中国青年报《努力就可以上清华北大么?调查结果令人震惊》

显然,扩招后的教育竞争对学生家庭背景的要求反而更高了。当中上层的父母想方设法,让他们的孩子耳濡目染,协力将家庭的经济、文化资本转化成学习成绩,转化成眼界和见识,最终转化成教育优势时,底层孩子却越来越难通过上大学扭转命运。他们即便有幸上了大学,也大多流入了大专和二三本院校。

李春玲比较了扩招前高考(生于1975-1979)和扩招后高考(生于1980-1985)这两个群体,发现相比扩招前,扩招后父亲的户口对是否升读高等教育的影响更大,对升读大学或大专的影响也更大。

学者杨东平的研究也显示,农村学生主要集中在普通地方院校与专科院校。以湖北省为例,2002~2007年5年间,考取专科的农村生源比例从39%提高到62%。而在重点高校,中产家庭、官员、公务员子女则是城乡无业、失业人员子女的17倍。

2017年北京市高考文科状元熊轩昂的话,真相了

穷孩子难进好大学,也就更容易找不到工作。学者李宏彬等人的研究发现,相较非重点大学,重点大学(211)会带来10.7%的工资优势。

尽管在市场化背景下的大学扩招中,不乏底层个体的成功事迹,但对于整个群体来说,向上流动却并不比以往更加容易。占有经济资源与文化资源的中上层家庭,不断复制着“龙生龙,凤生凤”的故事,而穷孩子们的春天却迟迟不来。

“弘博学院”的宣传老师王振祥说:“教育产业化这么多年,所有的优势资源都集中在城市里面。农村的小孩没有良好的教师团队,进不了大学,他们只能选择我们这种:对你的分数没有什么要求,但是最终又会发给你一个文凭的商业性质的学院。

不上学就没有出路,上了学也未必有出路

《2005年中国居民生活质量指数研究报告》显示:城市、小城镇、农村的贫困人群中均有40%至50%的人提到家里穷是因为“家里有孩子要读书”,特别是农村家庭,教育花费是他们的头号家庭开支。

然而,在城乡二元对立、农村不断被吸血和吞噬的语境下,除了花钱读书,他们别无他法。

“没有任何知识和文化的农村青年,他们更普遍的下场在哪里呢?在快手呈现出的精神迷惘和空虚里,在东莞流水线上夜以继日的机械劳作里,在大城市不断冒出的建筑工地里……”

——FT中文网《嘲笑毛坦厂的傲慢与冷漠》

国家的转型在继续,个体命运的转变却陷入停顿。

纪录片《出路》的导演陈为军质问道,“如果一个人努力地工作,努力地学习,却还是不能改变命运,依然贫穷,那么这样的群体是否就该抬起头来看看,是不是我们所处的系统出了问题?”

央视纪录片《高考》中,毛坦厂中学一位班主任对成绩不理想的学生如是劝学

大学扩招“画了一张没用的大饼”。它看似给更多人提供了向上流动的机会,让底层学生在获得学历和提高社会地位的预期下进入大学。但事实上,扩招不仅没有改变实质的竞争,反而因为市场主导了教育资源分配,中上层家庭的孩子能够更轻易地占据社会金字塔的高位。

穷孩子不仅上大学困难,甚至,他们还要为此付出更高的代价。当“上大学改变命运”出现在民办大学空洞的宣传口号里,它唯一的作用就是满足底层孩子对于读书致富的想象,让他们满怀期待地接受现实,让他们的父母心甘情愿地、不惜血本地花钱。

沃尔斯特说,教育扩张是社会上层维护自身优越地位的安全阀。在教育市场化背景下,大学扩招是给底层的“障眼法”、给上层的“宽心丸”。它看起来满足了增强流动性的社会要求,同时又没有损害中上层的既得利益。打着平等的幌子缓和各阶层间的社会冲突,但并未改变不平等的现实;看起来在弥合不平等,事实上却以这种方式将不平等合理化了。

毕竟,像“张华考上了北京大学;李萍进了中等技术学校;我在百货公司当售货员,我们都有光明的前途”这种故事,只会存在于1998年的新华字典里。

参考资料:

郑也夫《吾国教育病理》

沃尔斯特“增长的界限”载于哈里楠编《教育社会学手册》

布迪厄帕斯隆《继承人》

李春玲《高等教育扩张与教育机会不平等》

叶晓阳丁延庆《扩张的中国高等教育:教育质量与社会分层》

南方周末《你必须上大学,但是……纪录片“出路”中的贫穷》

南方周末《穷孩子没有春天?寒门子弟为何离一线高校越来越远》

智库专栏《“高考扩招之父”汤敏:大学扩招真的扩错了吗?》

FT中文网《嘲笑毛坦厂的傲慢与冷漠》

饭统戴老板《高考门前是非多》

(文章仅代表作者个人立场和观点)看完这篇文章觉得

排序