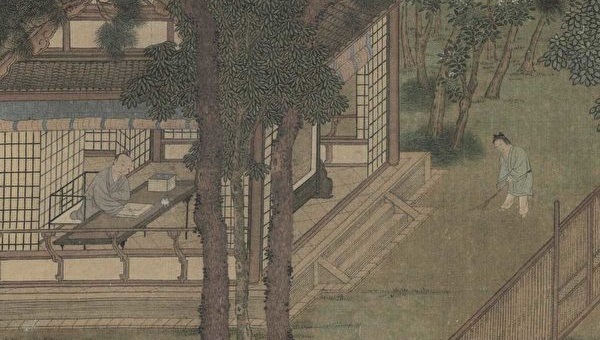

藏書是古代士人的一項事業,寄託了他們的志趣和理想。圖為南宋劉松年(傳)繪 《山館讀書圖》局部。(圖片來源:公有領域)

古老的中華文化傳續至今,多虧先賢的經典作品,在經過歷代流傳、各地輾轉,還能保存至今,架起我們探究歷史、對話古人的橋樑。而我們更要感謝千百年來從未間斷的藏書活動。古時候的藏書人,主要是飽讀詩書的文人士大夫,這就註定了藏書不只是風雅的文化現象,更是古代士人的一項事業,寄託了他們的志趣和理想。

三千年文人藏書史

古代藏書活動,主要包括官方藏書和私家藏書,文士的藏書就屬於私家藏書範疇。古人幾乎從書籍出現的那一刻起,就開始注意書籍的整理和收藏。從甲骨文的考古中發現,早在商王朝就出現了具有價值的文獻資料,那時人們把這些甲骨文的資料存放於叫作「窖藏」之地,朝廷也出現了掌管文獻資料的史官「御史」一職。周朝時,木牘、竹簡、帛書也已經出現,周王朝及各諸侯的藏書已經初具規模,但這時的藏書活動侷限在官方。

春秋戰國時期,學在官府、官守其書的局面被打破,出現學術下移、私學興起的新景象,各派學說蜂起,諸子百家爭鳴。這些學者,成為了早期的私人藏書家,「學富五車」一詞就是形容他們博覽群書、學識豐富的特點。民間藏書活動隨後越發繁榮,與官府藏書相互補益處,共同促進中華文化的一脈相承。特別是楚漢時期,楚霸王火燒咸陽宮,將先秦時期眾多文化典籍付之一炬,正是私人藏書家竭力保留了珍貴的歷史文獻。

兩漢時期,朝廷鼓勵私學和民間藏書,出現了劉安、劉歆、蔡邕、鄭玄等出身貴族高官和鴻儒世家的藏書人,藏書規模和質量均超越前代。魏晉之後,由於紙的發明和廣泛使用,藏書成本大大降低,藏書逐漸成為一種社會風尚。人們藏書不僅為了自學求知,還樂於慷慨外借、捐贈於好學之人,因而平民百姓也得以加入藏書家群體中。高牆深院中,千卷藏書已不足炫耀,萬卷藏書亦是屢見不鮮。

隋唐以來,科舉制的確立及雕版印刷術的使用,推動了藏書事業的鼎盛。四海九州內的書生學子為了求取功名,或為了怡情養性,藏書更講究實用,也就是藏用結合。唐初還出現了書院,供文人讀書治學。許多藏書家無私地將所藏書籍贈予書院或供書生學習。此舉帶動了書院藏書的發展,像洛陽的集賢書院就有藏書十萬卷之多。書生足不出戶,便可讀萬卷書,增長學識。

許多書籍歷時久遠,在傳鈔、印刷、流傳的過程中,容易出現謬誤及散佚的情況。這就需要古人在收藏典籍時,細細鑑別、校勘,確保其完備如初。因而在宋元時期,目錄學、版本學、校勘學、刊刻學等相關活動出現。

《夢溪筆談》記載,以校書聞名的北宋名臣宋綬曾說:「校書如掃塵,一邊掃塵,一邊生塵;所以有些書經過三四遍校對,還有脫謬之處。」由此可見,古人校書功夫之深。

明清商品經濟發達,誕生了刻書行業和書肆、書商,為古人藏書活動提供更有力的物質基礎。明清兩朝有文字記錄的藏書家就將近兩千人,而他們用於藏書的藏書樓,也成為文學勝地。

祕不示人和施惠於人

文人對書籍情有獨鍾,不同的文人藏書的動機與用途也各有異趣。真正的「私家藏書」對書籍有一種「愛物」情懷,藏書只為一己一家而藏。一個顯著的特點是,他們大多對自家書籍定下「禁令」,並作為家規告誡後世子孫。

《清波雜誌》記載,唐代宰相杜暹在家中藏書的末頁題句:「清俸買來手自校,子孫讀之知聖道,鬻及借人為不孝。」明朝唐堯臣,也在藏書印上「借書不孝」的字樣。常言道「不孝有三」,在藏書家眼裡,不孝又多了一項新內涵。外借書籍都成了不孝行為,固然有些誇張,我們卻可以看出文人對書籍的深厚感情。明朝范欽的藏書樓天一閣,堪稱中華最古老的圖書館。他在生前就定「代不分書,書不出閣」的族規,若後人擅自借書,三年內不得參與家祭,其嚴苛程度堪稱藏書人之最了。

對書籍進行封閉式管理,讓私家藏書增加了神祕感,也在某程度上保護古書不致流散。有些孤本古籍,一旦被損毀,就會面臨失傳的危險,例如清初的大文人錢謙益有一座珍藏了大量稀世罕見的宋元典籍的絳雲樓。錢謙益也頗以此為傲,不免生慳吝之心,片牘不肯外借。有一天,他的幼女在絳雲樓玩耍,意外打翻燭火,釀成一場火災,導致樓中藏書盡毀,成為文學史一大憾事。

與祕不示人之徑相對的,則是廣結善緣、樂於分享的藏書家。晉代藏有七千餘卷書籍的名臣范蔚,總熱情招待前來讀書的文人,甚至為他們供給衣食。范蔚的善行遠近聞名,大約有一百多人先後到他家作客讀書。五代藏書數千卷的石昂,最喜愛招攬四方賓客。遠近的士人,都喜歡拜訪他的書閣,以增長學問。有些人在石昂家一住就是好幾年,石昂也總是以禮相待。南齊則有一位更大方的崔慰祖,他家裡的萬卷藏書吸引附近的少年頻頻借書,有時一日就要借出幾十卷,但崔慰祖每次都耐心地為他們搜取書籍,從不推辭。

此外,借書還會影響經濟呢!宋代文人宋敏求,繼承了父親的藏書三萬餘卷,且多是精審之本,他有豁達借書之美名。《曲洧舊聞》載,宋敏求住在都城春明坊時,士大夫都把家搬到附近,為的是方便借書,結果導致春明坊的房價竟比其它地方高出一倍。

世間物以稀為貴,對於自家藏品不捨得外借之人,毋需苛責,但若能遇到寬容明達的藏書家,絕對幸運的事情。明代學者宋濂,就對童年的借書經歷始終念念不忘。他在名篇《送東陽馬生序》中感慨道,他因家中貧困,買不起書,只能向周圍的藏書家借閱,親自手抄筆錄,算著日子及時歸還。這個守時、勤學的老實孩子,也贏得了藏書家的同情,都願意將書借給他。宋濂這才得以博覽群書,有了他日的成就。

藏書即藏道

花時間與心思積累、整理書籍的大工程,傾注了藏書人無限的心血。這是專屬於藏書家的樂趣,文人的精神家園。文人雅士更願意將這種微妙的幸福感訴諸筆端,流露出一種別具風流的藏書精神,其日常吟詠的藏書詩可見一斑。

以「藏書」一事入詩,或可追溯到魏晉時期陳江宗在《詒孔中丞奐詩》中道:「借問藏書處,唯君故人在」。唐代的藏書詩數量漸多,韓愈《送諸葛覺往隨州讀書》則道:「鄴侯家多書,插架三萬軸。一一懸牙籤,新若手未觸。」杜荀鶴《書齋即事》云:「賣卻屋邊三畝地,添成窗下一床書。」

宋明以來,藏書詩作更為豐富。這裡有他們平淡而充實的讀書生活,如俞弁《隨隱漫錄》跋中的澹泊閒適:「心愛奇編雨汗流,山妻笑我不封侯。偷閒八月閒中寫,一筆看來直到頭。」陸游在《示兒詩》中自許「書癖」:「人生百病有已時,獨有書癖不可醫。」則揭示了藏書家對書籍的眷戀之情。

對文士來說,藏書即藏道,因而他們甘願窮盡畢生之力收藏、保存圖書。有的人不惜重金,求購古書;有的人夜以繼日,細讀精校;有的人流連忘返,好學不倦。

藏書人慕道、敬書,由此也衍生出許多愛惜圖書的軼事。比如元人趙子昂為讓世人同樣珍視書籍,特意透過《讀書四觀》定下一套讀書的繁瑣「禮儀」:「勿卷腦,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,隨損隨修,隨開隨掩。」清朝的黃丕烈,對書籍奉若神明,每年除夕都要鄭重其事地舉行祭書儀式。他將稀有的珍本恭敬地置於香案之上,焚香、燒紙、三拜,更作祭書圖一幅。黃丕烈在過程中傳達了對書本的珍愛之情,更寄託了這些典籍在後世依然能得到妥善收藏的期望。

今天的我們由於歷代文人愛惜書籍及諸多不懈努力,才得以有幸拜讀大量珍貴的經典,那麼我們又有什麼藉口,不將這種精神繼續傳遞下去呢?

看完那這篇文章覺得

排序