(網路圖片)

【看中國2018年1月20日訊】(編者註:這是一篇26000字的長文,分批刊出。本文作者策劃了一年的時間,最終用了一個星期來完稿,但該文剛在國內網路發表即遭「和諧」。作為一個地道的東北人,作者以他眼中的東北作為切入,從東北人的生活、工作,到經濟政策等各方面,還原一個他所認識的東北。與此同時,作者也以時間為軸,寫出了東北遭遇的質疑及轉型困境等。)

寫在前面:作為一個生在長在哈爾濱,曾長期在長春瀋陽工作的地道東北人,終於在經歷兩次失敗之後,重新回到了北京。今年,我把家裡的老人送去了三亞,作為一個只有在十一和過年回家的人,東北已經再也沒有什麼值得我牽掛的人或者事了。作家冉雲飛曾出過一本書,叫《每個人的故鄉都在淪陷》,而當我回望那片我曾生活過三十年的土地時,我想到的詞卻不是淪陷。

我的故鄉被偷走了。——劉一哲

哈爾濱道外(以下圖片皆來自網路)

時間廢墟裡的魔幻現實主義

這麼多年我一直在尋找,找那條流淌在心裏的河流,我知道也許它不在任何地方,就在我心裏最疼痛的故鄉。——汪峰《河流》

去年大概也是這個時候,我回到我出生的城市哈爾濱,一下火車,那種似曾相識的感覺就回來了。去菜市場,半死不活的小商販給你稱的菜,很少不夠秤;在地產中介,遠沒有北京同行那麼熱情的小夥子,遞給你的合同,你不需要細看,因為裡面不會有那些我們在北京無比熟悉的霸王條款,文字遊戲。你不必擔心這些生活在底層的人會給你挖陷阱,你會覺得,在他們身上,你能找到生活本來該有的樣子。

然而,當脫離了這些沉默的生活在底層的人們時,你會看到另一個東北。職能部門的公務人員,哪怕你的資料,都滿足了那些繁瑣多餘到了令人反胃的要求,你也依然會無功而返,他們給你製造麻煩,只因為他們有這個能力;客戶前年欠你的二期款,依然沒有給的打算,並且惡語相向,直到你說出了「X你媽,你再不給錢我殺你全家」,對方才回覆了熟悉的笑臉;家人的寒暄中,永遠少不了別人家的孩子,花了20萬就進入了體制內,一個月三千塊錢,每天啥也不用干。

哈爾濱道外大街

當行走於街巷時,這裡的一草一木,每一座樓,每一塊牌匾,都那麼熟悉,熟悉得令人陌生。二十年,這裡沒有一絲一毫的變化,除了建築的凋敝與人的衰老還提醒著我身處的是2017年,這裡彷彿身處在時間之外。十幾年前的爛尾樓,搭好的框架上,鏽跡斑斑,矗立在那裡,已經成為了一種合理,甚至必不可少的存在。政府牽頭的重點商業街,這兩年剛剛在保護建築基礎上裝修完畢的「中華巴洛克」,19世紀的舊樓上,裝滿了上世紀九十年代初流行的玻璃塑鋼門窗。一二百家鋪面,大概有十幾家正在經營。與幾年前剛落成時沒有什麼區別。偶爾路過一家鋪面,繁體字的橫匾頗有建國前的風格,但如果從右往左念,你會一頭霧水,只有從左往右念,你才會知曉這個店舖的名稱,也讀懂這條街的底蘊。街上,一眼望去,只有一個老人,行色緩慢,偶爾在角落發現一個礦泉水瓶子時,他們會拿出自己積蓄已久的敏捷,迅速拾起,裝在隨身攜帶的包袱當中。

哈爾濱道外

在21世紀的今天,這座城市,更像一座時間的廢墟,無時無刻不在用自己的前現代,去展現著自己的後現代,不,不應該叫後現代,而應該叫魔幻現實主義。

關於魔幻現實主義,《百年孤獨》的作者加西亞·馬爾克斯,曾有這樣的論斷:「看上去是魔幻的東西,實際上是拉美現實的特徵。我們每前進一步,都會遇到對屬於其他文化的讀者來說似乎是神奇的事情,而對我們來講則是每天的現實。」相信,這樣的話,放在東北也同樣成立。

哈爾濱道外

他們的東北,我們的故鄉

有人在哭泣,有人在歌唱,有人生來有錢包;有人在努力,有人在幻想,有人一生沒吃飽。他們指向左,他們指向右,他們買了壯陽藥;我們不用補,我們沒有老,我們的生活多美好。——李志《他們》

中國的網際網路上,永遠不缺少地域歧視。這樣的場景,通常出現於各種奇葩的社會新聞的回帖裡,爭論常始於「xx的人都這樣」,終於對方母親的骨灰拌飯裡面要不要放孜然。

然而,當東北陷入困頓,負面新聞不斷,亞布力關門打狗、雪鄉揮刀宰客之類的報導頻出時,當有人開地圖炮時,卻有無數東北人回應「對,東北就那樣」,然後歷數東北的種種時弊,以至於讓開慣了地圖炮的人都有些茫然,想撕X都無從下口。

同樣,一個東北人發表題為《東北確實人情味比較濃,不利於企業發展但是生活還是很愜意的》的帖子,講述他們作為一對在瀋陽年收入二十萬的體制內夫婦,買房子毫無壓力,辦任何事情都可以通過關係獲得方便的時候,收到的卻是清一色憤怒的駁斥,回帖者幾乎全是東北人。

貼子原文

通常,地域相關的帖子,總是不乏護短者,青島天價大蝦,青島人用經營者是外地人去解釋;廣州女孩被碾壓,無數人袖手旁觀,更有人願意用陰謀論去解釋。我不是說護短是對的,但這樣的行為,似乎更容易被人們所理解。唯獨東北,當負面新聞爆出時,往往第一反映是站在其他中國人一邊,譴責新聞中那些東北人的無良。這是身在東北之外的人所無法理解的,但當你真正在東北生活過一段之後,你會明白,對於絕大多數生活在這片土地上的人來說,「我們」與「他們」是截然不同的兩個物種,除了碰巧出生在同一個城市,除了「他們」對「我們」一刻不曾停止過的傷害,「我們」與「他們」再無任何瓜葛。

可以說,如果你不懂什麼是我們,什麼是他們,你就不會真正的瞭解東北。

東北環衛工報名現場

2012年,我家老爺子給我打來電話,告訴我哈爾濱市公開招聘環衛工人,他還特意告訴我,月薪2200元,不是臨時工,是在編的,而且給繳社保,讓我和我的愛人回去試試。如果你不是東北人,你不難想像我當時的錯愕。在當時我們雖然過得很辛苦,但也已經在各自的民營企業內成為管理人員,坐在還算體面的辦公室裡,拿著清潔工幾倍的工資。但如果你身處東北,錯愕之後,你會很容易的想到他在乎的是什麼。

體制內,有編製,這六個字,在東北有魔性。事後,我查了相關新聞,這次招聘是哈爾濱市環衛局面向社會公開招聘,招聘457個崗位,卻有一萬多人報名。但真正驚人的在於,最後進入正式申報環節的7186人中,有2954人擁有本科學歷,達到了總人數的41%,其中還有29人擁有統招碩士學位。

關於清潔工這個崗位,我不想說勞動者都是平等的這種屁話,人格上的平等不意味著勞動價值上的平等,勞動價值的平等也不意味著對人員自身素質要求的平等。環衛工是比建築工人和流水線工人能力要求更低的工作,對文化素質要求,識字基本就能勝任,既然有做環衛工人的打算,那麼上大學甚至讀碩士又是為了什麼?體制內,有編製。無數人東北人從小頭懸樑錐刺股,讀到學士,讀到碩士,讀到博士,哪怕讀到烈士,為的就是這六個字,然而,終其一生卻不可得,而今天,這扇門突然打開了,哪怕是環衛工人,哪怕要體驗全中國99%的人一輩子沒體驗過也不可能體驗的在-35℃的環境下打掃街道的感覺,哪怕自己15年寒窗付諸東流,也一定要擠進這扇門。

2016年7月2日,遼寧瀋陽,一公務員考試面試考點外排起長龍

無數東北人的一生,就是在追逐這六個字中度過的。我之前工作過的公司,有過一個同事,那是她還是個剛出校門的小姑娘,喜歡設計,喜歡看童話,和那個年紀的小姑娘一樣,喜歡一切美好的事物。我們所供職的那家民營企業,工作辛苦,報酬也就是馬馬虎虎,但她說她喜歡這裡的自由,喜歡在這裡可以做一些自己喜歡的設計作品。然而,有一天她告訴我,她要去考研究生了。因為她要去當公務員,而只有研究生才有考試資格。我沒有問她喜歡不喜歡,因為這根本不需要問。重要的是,她的家人覺得只有身處體制內才能得到尊重,在體制內的聚會裡,身處於體制外,對其他人而言是一種冒犯,是一種罪過。今天,她如願以償,每天重複的做著自己不想做的事情,她是否能回憶起當年的自由呢?她是否能記得起,當年她曾做出過讓自己看起來高興,別人看著也會讚賞的設計作品呢?也許,這都不重要了。重要的是,體制內,有編製,一切夢想、愛好、自由,敵不過這六個字。

哈爾濱南崗區城管局保潔一大隊的兩名研究生(中、右)在巡街保潔時過馬路

然而,那些能夠在-30℃氣溫中掃大街的研究生們,依然是一群幸運兒。至少,他們的工作是找到的,而不是買到的,更不是買都買不到的。在東北,一些傳聞總是驚人的一致和言之鑿鑿。一個體制內崗位,需要通過考試,但通過筆試進入面試之後,20萬元的買路錢總是要花的。20萬元,在東北相當於一個中等家庭不吃不喝3年的收入,也相當於他拿到這份工作後4-6年的總收入。然而,如果你的家人裡面沒有手眼通天的人物,這20萬你是花不出去的,你注定與體制無緣。這樣的花費,且不去討論公平和正義這種跟東北沒什麼關係的話題,哪怕從投資的角度,也是令人費解的,沒關係,體制內,有編製。

這六個字,把東北人割裂成了他們和我們。

他們看病,可以通過關係找到最好的醫生,住最好的病房;他們孩子上幼兒園,可以通過關係,上收費低廉,教育質量有保障的幼兒園;他們違反交規,可以通過關係,逃避罰款和扣分;他們去辦那些巧立名目,聞所未聞的手續,可以不必在窗口排隊,被各個部門tiki-taka,直接享受到北上廣才有的簡潔與便利;他們能貸款;他們能撈人;他們能讓他們的不可能變成可能,他們能讓我們的可能變成不可能。更重要的是,他們的下一代,他們的親人朋友,可以憑藉著他們的存在而成為他們。不需要太多的直接金錢往來,他們明白,將來也會有一天,雙方的角色對調,利益再一次完成交換。而這一切一切,代價就是我們失去了自己應有的權利。每一次違背規則的請託,都意味著一次合理的訴求被駁回。當他們在彼此編製的關係網、利益鏈條上縱橫捭闔時,我們早已無路可走。

當潛規則戰勝了規則,在規則之下的合理也就不存在了。在這裡,在一切憑關係,在利益鏈已經成為決定因素的世界裡,訴求不存在合理不合理,正義女神從來不會睜開雙眼。

所以,你可以理解,為什麼一個環衛工的職位會讓那麼多碩士生趨之若鶩;所以,你可以理解,為什麼明明有幾倍的工資,體制外的人依舊不被尊重。在利益鏈結成的社會中,體制外意味著你沒有利用價值,意味著你沒有能力去傷害別人。當這一步邁出,我們就成為了他們。從此,我們會讓自己的人生早早的失去任何可能性,會在25歲走向死亡,在75歲正式入土。我們會每天過著自己不想要的生活,會每天把勾心鬥角當作家常便飯,會鄙夷地看著那些曾經的自己,會艷羨他們中更得志的人縱橫捭闔。但我們成為了他們,我們不必去擔心有一天本屬於自己的,被以莫名其妙的理由奪去,我們會心安理得的把別人本應享有的權益據為己有,我們會一生都不會為工作憂慮,甚至讓子女一生都不會為工作憂慮,我們會在一代一代的輪迴中,找到自己應該扮演的角色,按照別人寫好的劇本,演完自己的人生。

所以,你可以理解,為什麼帖子裡所說的人情味,會招來同為東北人那麼激烈的情緒,因為,他們的人情味,是以剝奪我們的正當權益為代價的。越是那些被擠佔了生存空間,不得不去外地發展的東北人,對這種利益鏈越是反感,這些人是東北這片土地上真正的精英,卻只能淪為所謂人情味的犧牲品,這些人有強健的翅膀,卻只能在他們的利益鏈下面蠕動。我們選擇了離開東北,選擇了離開自己的故鄉,選擇了離開這片被他們偷走的土地,因為,我們有自己所熱愛的,有自己所不齒的,有自己心中對美與醜,善與惡的判斷,有自己心中的詩和遠方。所以,我們不會為他們辯解,我們不會因為他們與我們生在同一個地方而有絲毫的親近,他們是他們,我們是我們,我們不想成為他們,我們不屑於成為他們,我們也不可能成為他們。

東北老工業區

過去的從未過去

那年是你用一塊紅布,蒙住我雙眼也蒙住了天。你問我看到了什麼,我說我看到了幸福。這種感覺真讓我舒服,他讓我忘了我沒地兒住。你問我要去向何方,我說我要上你的路。——崔健《一塊紅布》

如果你未曾到過東北,你很難看到這樣撕裂的現實。

一方面,東北地區有著全國排在前列的城市化率,男女平等、生育率都直逼北上廣深;另一方面,低效而骯髒的公權力機構,對計畫經濟的無限眷戀,毫無活力的民營經濟,被當作畜生般對待的年輕員工,又讓你很難想像自己身處的是二十一世紀的中國。一方面,東北人才,已經在北京文化藝術領域成為了最重要的力量之一;另一方面,東北除了二人轉和直播,在其他領域呈現的都是一些讓人一眼望去就索然無味的老幹部體創作。

東北的現實,來源於東北的歷史。讀懂了東北的歷史,也就讀懂了東北的今天。

過去的從未過去。

很多對東北完全沒有瞭解的人,當聊到東北文化的歷史時,喜歡從滿文化談起,哪怕博學如知乎歷史話題專家「三種不同顏色的紅」,也曾犯過類似的錯誤。但當你接觸過東北的滿族人,你會發現,他們與漢族人除了身份證上的民族不同之外,沒有任何區別。他們只會說漢語和英語,血管裡流的一多半是漢族的血,甚至會把岳飛、袁崇煥當作民族英雄。滿文化在清朝末期,就已經在東北消亡了。除了大量的地名,以及來源於薩滿歌舞的二人轉,滿文化在東北沒有留下絲毫的痕跡。

對東北歷史瞭解更多的人,喜歡從東北人移民的先祖——山東人、河北人身上尋找答案。然而,東北文化與河北文化、山東文化巨大的差異,告訴我們,這種血緣上的存留,在不同的社會經濟現實方面,作用有多麼的微小。如果在中國尋找在文化上和東北最相近的地方,我想應該是新疆生產建設兵團的漢族人。極其相似的口音,極其相似的價值觀,讓兵團人和東北人非常容易成為朋友,而深層次的原因,就在於在最近幾十年,這兩個地方的人,有著非常相似的歷史。至於所謂的文化基因,在短短一百年裡,東北經歷了中原移民入主,成為主體人群,日俄長期盤踞,49年後大量移民湧入形成統一社會結構,文化上,東北被一次次重新洗牌,在這樣的歷史中,再深的文化沉澱,恐怕都將蕩然無存,更何況東北根本也沒有什麼厚重的歷史文化可言。

今天東北的所謂文化傳統,其實始於49年後。

第一汽車製造廠廠基校土工程

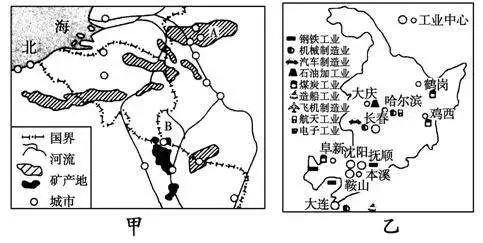

1997年,空氣中瀰漫著不祥的味道,一場對於東北城市居民的滅頂之災即將到來。在那個時間點上,東北地區的城鎮居民中,國有企業員工佔比達到了75%以上。假如把國家當作一個僱主,那麼,一個區域中,75%的人都是這個企業的僱員。今天,我們只有在富士康之類的大型工業園區內才能看到這樣的景象,而這一切,卻是東北城市居民曾經經歷和正在經歷的現實。這個數字,意味著,東北那些看上去光鮮的城市,其實並非真正意義上的城市,而是一個龐大的工業園區。

東北工業中心分布

任何一個城市,都有著漫長的生長歷程。在這個歷程中,會生長出企業,會生長出配套的服務業,會有居民區,工業區,商業區……然而,在東北,你看不到這樣的生長歷程。東北的城市是規劃出來的,是建設出來的,唯獨不是生長出來的。在曾經的那個年代,東北人住的房子是單位分配的,東北人冬季用來取暖的煤,是作為報酬的一部分由單位承擔的。所謂的居民區,歸根結底,其實只是國家這個僱主的員工宿舍。而更為獨特的是,東北的國有企業,產業結構幾乎都集中在重工業一個領域,準確的說,是機械加工工業——哪怕是汽車城底特律,煤鐵工業城市蓋爾基辛根,也沒有如此單一的產業結構。這在人類歷史的任何時代,可能都算是一個不大不小的奇蹟——在產業結構如此單一化的情況下,居然能讓居民活下去,而且在幾十年的時間裏,還不算痛苦的活下去,也許,只有蘇聯中後期在西伯利亞的一些工業城市能夠與之相比,但蘇聯的那些城市,往往很小,而東北,光是人口超過500萬的城市就有5個。

這樣的城市又是怎樣運行的呢?答案就在於,企業辦社會。相信有點兒年紀的中國人,對社會辦企業這個概念並不陌生。然而在東北,不是由社會創辦了企業,而是由企業創造了社會。企業與員工之間,存在著一種非常微妙的契約。企業給員工微薄的工資,讓員工從事非常繁重的勞動,而另一方面,企業給員工的是一份終身的工作保障,提供從搖籃到墳墓的福利保障。舉個例子,東北有著漫長的冬季,需要進行供暖。而以當時東北人的收入水平,如果全部由自己繳納採暖費的話,普通工人幾乎全部都要破產。然而,當時的供暖費,100%由職工所在單位承擔,所以,雖然工人們工資微薄,但依然不會在冬天受凍。再比如,任何一所中等規模以上的企業,都會有自己的幼兒園,孩子們在這里長到七歲,會進入企業辦的子弟小學,子弟中學或者技校,然後在父母所在的公司上班,退休,最後再由所在企業發放退休金,哪怕喪葬費,企業也要承擔一部分。至於房子,或早或晚,企業都會給你分配一套,如果你是企業的幹部,那麼你的困難會被領導們看在眼裡,記在心上,很快,你就會搬進新家;如果你只是一個工人,如果你和領導的關係好,願意付出代價,那麼在經歷了幾年的等待之後,你也會拿到自己的房子;如果你是工人,又不開竅,沒關係,當你退休,你的子女也會終於等到單位分配的房子。甚至,很多大型企業會有自己的醫院,有自己的電影院。所有社會公共服務,都由企業一手包辦了。

所以,在東北,這些動輒幾百萬的人口聚居地,從來都不是城市,它只是國企的附加品;幾千萬東北城鎮居民,也從來不是真正意義上的市民,他們的生活圈子如同農民一樣簡單而固定。

發動機流水線工作照片

如果你問這些工人幸福麼?他們也許會猶豫。微薄的工資,讓即使消費品憑票供應的時代裡,人們依然沒有積蓄;一成不變的生活模式,也讓他們失去了改變命運的能力與意願;繁重的勞動,惡劣的工作環境,使他們早早患上了職業病,甚至死在工作崗位上;嚴苛的管理制度,並不比現在的富士康人性化到哪去,至於喝茶看報的生活,只有他們的領導才能享有。然而,比起十億農民,比起那些個體戶,比起那些在民營企業裡掙扎的體制外職工,他們又是幸運的,全面的公費醫療,從搖籃到墳墓的保障,使他們不用擔心最起碼的溫飽疾病;確定的未來,使他們在失去了希望的同時,也甩掉了焦慮。國企帶來了束縛,也帶來了保障,每個人的生活,都有固定的模版,模仿者其他人的樣子,重複著其他人的生活,在那個缺衣少食的年代,這樣的生活離「幸福」並不遠。

人才市場的下崗工人

一場生活的災變,如此生活三十年,直到大廈崩塌。——萬能青年旅館《殺死那個石家莊人》

在談到東北時,每一個對東北有所瞭解的人,都不能不談到上世紀九十年代的國有企業改革,但他們不會用國有企業改革這種散發著力量與希望的詞彙,對他們而言,那一年發生的事情,有另一個名字——下崗。

自始至終,我從不認為下崗是一個錯誤。錯誤這個詞,無法形容這次事件對當時東北人的影響,甚至,在幾十年後,乃至未來的幾十年,東北都將被這個詞詛咒。在我看來,下崗更像一場災難,一次犯罪。

很多外地的朋友,談起下崗來,總會充滿不屑。不就是沒工作了麼?找呀。本地找不到就到外地找唄,畢竟比起其他地方的農民來,東北的城市員工曾經享受過很多的體制福利,就算失去了,也不比其他弱勢群體差啊。你們為什麼不知道感恩呢?

在中國,人們雖然沒有對抗既得利益者的決心,卻從來不缺少詰問不幸者的勇氣。

我問你,當有一天,你坐上一艘免費的渡輪去美國,半道把你扔在南太平洋的荒島上讓你自生自滅,你是否也會感恩?當你站在上帝的位置,去俯視芸芸眾生的時候,你永遠會不屑他們的愚蠢,他們的貪婪。正如司馬衷在面對遍地餓殍時,那句脫口而出的詰問:「何不食肉糜?」

然而,我卻無法站在上帝的視角上俯瞰,因為,我認識他們,我看到了他們的苦難與掙扎,他們是我的親人。

在今天,我們往往難以理解,失業究竟是一件多麼可怕的事情,就好像我本人,畢業十幾年,換了七八份工作,但並沒有哪段時間陷入特別的困頓。原因很簡單,城市裡,有足夠多的工作機會,只要我用心去找,就不難找到一份養家餬口的差事,哪怕辛苦,哪怕離家遠,哪怕工資少,哪怕出賣自己的靈魂,這依舊是一份能維繫溫飽的工作。最不濟,也可以融入到為有工作的人提供服務的低端三產大軍中,因為社會需求是存在和確定的。

然而,這一切建立的基礎是我生活在一個有完整功能,有起碼社會保障的城市裡。

卡爾維諾有本書,叫做《看不見的城市》。而東北的大城市,卻是雖然看得見,但並不存在的城市。除了交通之外,城市的公共服務所有功能,都是整合在國有企業內部的,甚至,連社交也是整合在國有企業內部的。我們經常看到的是,一對夫妻,連同他們的父母,甚至爺爺奶奶,所有的親戚,都在一個廠子裡工作。所以,當你失去一份工作時,你失去的是整個世界。

當你被宣布下崗的那一刻,免費的醫療,免費的幼兒園,免費的供暖,甚至免費的服裝,都離你而去。而事實上,這些曾經作為你收入的一部分,讓你用根本不可能在這個城市生活下去的工資,維持自己衣食不愁的生活。

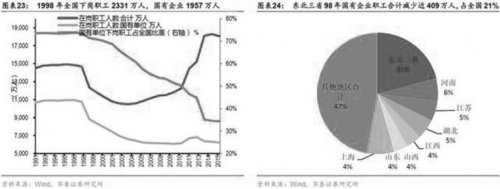

下崗工人再就業攤位

在1997-1998年國有企業改革過程中,黑龍江省有147.5萬國有企業工人下崗,大概佔黑龍江城鎮總人口的3.9%,按照今天勞動人口佔比66.7%的全國平均值(當時的黑龍江勞動人口比例暫時還沒有資料,也許有人會認為,在1997年前後,勞動人口佔比不該這麼低,但東北地區城市呈現出非常明顯的少子化傾向,人口老齡化程度比起全國其他地區嚴重得多,這個比例即使在當時,都有高估的;另外,黑龍江城市少年接受12年教育的比例比較高,這意味著理論上算勞動人口的16歲-18歲青年,實際都在學校裡上學。因此,事實上60%的比例才顯得更為合理,但這裡姑且按照66.7%估算),意味著在這兩年中,新增失業人口佔勞動人口的比例,為11%。在國際上,7%的失業率就已經達到了警戒線,將導致消費需求進一步減少,社會動盪。而具體到各個國家,失業率帶來的影響也不同。歐洲國家由於有基於國家福利的從搖籃到墳墓的社會保障體系,幾乎所有的公共服務都免費,還有高額的救濟金,以至於出現了一些上班一個月2.5萬,不上班救濟金一個月2萬的所謂社會主義國家,所以失業率達到10%問題也不大;而福利水平雖然比中國高很多,但依然非常低的美國,一旦失業率超過5%,即已經是天大的事情了。而當時東北,不用看失業率,光是兩年內的新增失業人口,就已經達到了11%。而與其他區域不同,由於東北的國有企業比例過大,下崗決不僅僅集中在這兩年,而是維持了相當長一段時間。更可怕的是,就像我前面無數次強調過的,東北的特殊之處在於,幾乎所有社會公共服務,都是和就業綁在一起的,以至於在社會福利基本為0的前提下實現了水準相當可以的整體居民福利水平,一旦下崗,他們所能享有的社會公共服務也全部失去,比起11%的新增失業率這個駭人聽聞的數字,社會現實要殘酷無數倍。

1998年東北下崗職工

而東北城市特有的社會結構,更加放大了下崗帶來的影響。我前面說過,東北的工廠,往往就是社會本身,整個工廠加之和廠區配套的體系,通常佔地達到幾平方公里,工人達到了幾萬人,這就帶來了一個司空見慣的現象——夫妻二人在同一家工廠工作,同時下崗的情況非常普遍。這就意味著全家沒有任何收入,也沒有任何的公共服務。

如果你是東北人,你一定會明白這種情況可怕在哪裡。東北與中國其他地方不同之處,在於這裡的冬天長達5個月以上,最冷的時候,最低溫度會長期維持在-30℃左右。所以,在冬季,城市非常依賴暖氣供暖。按照要求,供暖後室內溫度會達到18℃以上,實際溫度通常會超過21℃。如果沒有供暖,用不了幾天,人就會凍死。而供暖費用,以當時的收入水平看,即使是上班的員工,憑工資也是無力承擔的。所以,下崗以後,失業者面臨的第一個難題,不是今後的日子怎麼過,而是如何讓全家一人不少的活過這個冬天。所以,不要問為什麼他們不去外地找工作,離開家的話,他們的孩子只有兩個選擇,要麼輟學和他們一起去外地,要麼凍死在家裡。

然而悲劇還沒有結束,在當時,一項看起來理所應當的善舉,成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

隨處可見的下崗失業職工再就業培訓班

各個單位下崗職工,在買斷工齡以後,通常要組織待崗培訓。一幫下崗工人,在買斷工齡之後,參與待崗培訓,培訓的是一些初級技能。從善意的角度理解,這樣的培訓,是為了這些除了本職工作沒有任何一技之長的工人,能夠在今後的就業過程中順利一些;從惡意的角度上理解,是為了讓工人有一個緩衝期,能夠接受現實,避免群體性事件的發生。然而,組織者為了維持穩定的含糊其辭,以及工人對「待崗」這個能夠展現漢語博大精深的詞的理解,讓這種培訓徹底成為了悲劇的開始。工人們剛剛下崗時,拿著自己一生血汗錢換來的買斷工齡費用,如果能夠及時想辦法,或者做買賣,或者遠走他鄉,雖然前途依舊渺茫,但也存在著一絲走出絕望的可能性。然而,待崗這個詞,對於工人們太有誘惑力了。他們自始至終,不相信他們父母為之付出了一生,自己為之付出了一生,甚至打算讓子女付出一生的企業和國家會真正拋棄他們。待崗,就是有崗可待,就是國家會繼續給他們分配工作,就是生活會回到從前。在巨大的災難面前,人們只相信他們願意相信的事情,你永遠叫不醒一個裝睡的人。在這裡,沒有任何技能的他們,一天天的等待,憤懣與不解,變成了越來越深的絕望。當買斷工齡的錢花光之後,他們漸漸接受了現實,這個時候,冬天也如約而至。東北的雪,真美……

下崗工人的生活

在賈行家老師關於東北的文字中,曾經講述過一個故事:一對夫妻,雙雙下崗,他們想找工作,但他們沒有工廠之外的技能,整個社會也沒有需求。一次次碰壁,不得不去退休的父母家裡蹭飯。在受夠了親人的白眼之後,那一天,夫妻們起得特別早,買了豬肉,做了一頓香噴噴的飯菜。久未嘗到肉味的孩子,吃得特別的香,稚氣的小臉上,滿是幸福。她的父母沒有告訴她,這頓飯菜並沒有花光家裡的最後一分錢,爸爸和媽媽還剩一點兒錢,買了一包老鼠藥,這些老鼠藥,就在他們最愛的女兒,盼了好久的這頓飯裡。第二天的早晨,城市裡依舊是一片白茫茫,人們各自尋找著自己的生路,沒有人有空為三個人的逝去流下一滴眼淚。

這篇文章寫在2017年,但這樣的故事,我卻先後多次在不同作家的作品中看到。當然,從惡意的理解,這些人相互引用了這些故事,然而,作為一個在東北度過了三十年的人,我更願意相信,這樣的悲劇曾經發生過無數次,以至於形成了一種模式,一種人生軌跡。

瀋陽鐵西區下崗工人打麻將

今天,當我們描摹一個典型的下崗職工的形象時,往往會有這樣的印象。他們出生於50年代的大城市裡,在長身體的時候,趕上了被自然災害的那三年,在本該讀書就業的時候,被發配到了偏遠的農村,在大有作為的廣闊天地裡,播種和收穫著絕望。三十歲,當他們終於返回生養他們的城市,通過各種上得了台面或者上不了台面的手段,獲得一份國企的工作時,他們終於明白了什麼是幸福。二十年,本來就不再年輕的他們,面對同樣的機床,同樣的人,成為了龐大機器上的一顆螺絲釘。廠長兼任工會主席,是他們的代言人。傳說中,工廠的水龍頭會在特定的時間,流出橘子味的汽水。當下崗通知到來的那一刻,他們中甚至有的人,會主動下崗,一生中,最後一次為他們所深愛的企業做出貢獻。機器要運轉,一顆老化的螺絲釘,會耽誤整臺機器的運轉,不是麼?耽誤運轉就該換掉,不是麼?你為企業奉獻了青春,奉獻了一生,現在,你老了,你快五十了,再過幾年,就該企業給你退休金,讓你過上盼望了幾十年的退休生活了。企業會回報你的,這個回報就是買斷工齡。在這個熟悉的地方,你工作了二十年,而一萬塊錢,就是這二十年對你所有奉獻的回報。這是一筆巨款,在當時足夠買一條人命,但卻不夠應付一場病。

當這些人出現在你面前時,你會深深體會到,所謂下崗再就業,是一句徹頭徹尾的無恥謊言。他們年輕時在種地,他們除了車間裡的操作沒有任何技能,他們的健康已經透支了,三天兩頭就會請病假,如果你是老闆,你會要他們麼?去賣水果?去賣豬肉?在崗職工都已經很久沒發工資了,你賣給誰去?

我們通常說,不是老人變壞了,是壞人變老了,指的就是這一代人。然而,他們面對過所經歷的一次次苦難,面對自己所深愛的國家一次次的拋棄,你又怎麼讓他們相信誠信?怎麼讓他們懂得羞恥?

事實上,我明白,如果讓國家不搞國有企業改革,不讓他們下崗,實在是站著說話不腰疼。幾十年的積重難返,如果不搞下崗,整個國家都會陪著殉葬。但我們同樣應該清楚,工人們所在乎的,其實並不是,或者說不僅僅是下崗不下崗,而是下崗的補償是什麼。20年的買斷工齡費用,大概相當於兩年的退休金,這對一群即將到達退休年齡的人意味著什麼?實際上,哪怕沒什麼文化的工人,也從來不缺少對於金錢的計算。當年,我家老爺子並不在下崗範圍內,也基本不存在下崗的風險。但他提到大慶市的買斷工齡政策時(似乎是1500元/年,大概是這個數字,未必準確),甚至有些心馳神往。就像今天,農民們並不恨拆遷,他們甚至盼著拆遷,經過充分市場化討價還價的交易,往往能夠做到公平與雙贏,他們只是痛恨強拆。讓工人們陷入萬劫不復的並不是下崗本身,而是國企既當運動員又當裁判,單方面制定的不許討價還價買斷工齡政策。你跟我說工會?這位朋友,Welcome to China。

下崗工人的生活

今天,打開知乎,無數東北年輕人,最為痛恨的兩個作品,一個是劉歡的《從頭再來》;另一個就是黃宏和鞏漢林的《打氣》。對於劉歡,大家更多的是痛恨作品本身,畢竟劉歡老師也不是東北人,我們願意相信他沒有看到過這裡發生的一切。而黃宏和鞏漢林,都是東北人,他們知道這裡的一切,知道他們的作品意味著什麼。在那個寒冷的大年夜,無數東北下崗工人,經受的是一次在全國人眼皮底下的羞辱。「咱工人要為國家想,我不下崗誰下崗!」每當看到這句台詞時,我會走神,想起《茶館》裡的另一句台詞:「我愛咱們的大清國啊,我怕它完了,可誰愛咱們啊!」

今天,黃宏老師也走上了下崗這條路,但賺夠了錢的他,會有一個富足的晚年。不知道,他是否會想起那個晚上。在那個晚上,他放棄了一個有起碼道德的人就該恪守的沉默,成為了一場人肉盛宴上的掌杓。

(未完待續)

(文章僅代表作者個人立場和觀點)

看完那這篇文章覺得

排序