“一家七口,再次齐聚”,是齐家每个成员特别是母亲无时无刻存放心底的美梦。后中为齐家贞。(图片来源:作者提供)

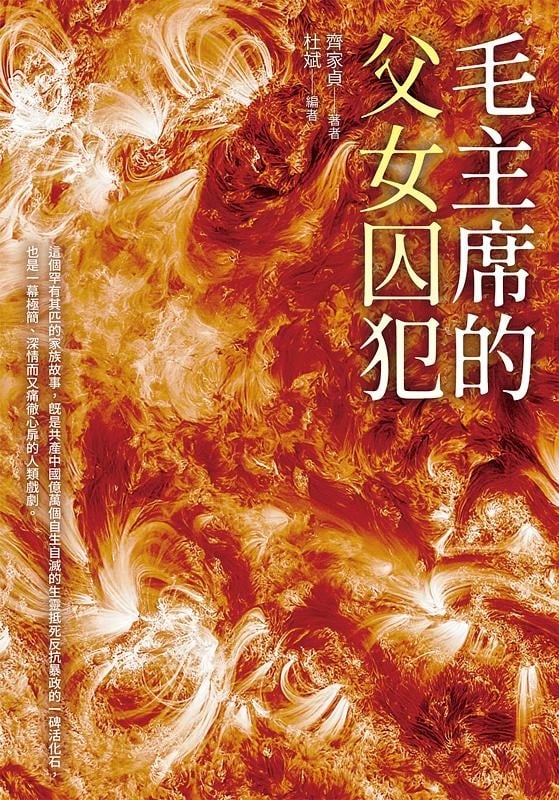

近日,澳洲齐氏文化基金会、“推动中国进步奖”创办人齐家贞女士的自传小说《毛主席的父女囚犯》在台湾由白象文化事业有限公司出版发行。

齐家贞的父亲作为国民政府铁道运输高级技术管理者,在1949年政权更替时决意留在大陆,要为新中国的重建而贡献自己的力量。谁想他却因这个旧政府工作者的身份而被中共当局管制和拘役10年;15岁的女儿齐家贞,欲偷渡出国圆求学梦,却被以“叛国投敌罪”判监13年,父亲为此受累被判监15年;母亲喂养着从15个月大至10岁的五个儿女,在毛泽东没完没了的政治瘟疫中咬紧牙关苦撑。

父亲在刑满出狱回家后,发现苦等他21年的妻子已于2年前病逝。身心受创的父亲,誓言要把亡妻放心不下的儿女们搬运到民主之国,过一下真正的人的生活。父亲在72岁时非法滞留美国打工,先把47岁的齐家贞搬运到澳大利亚读书。由此开始,为逃离自己的祖国,一对父女囚犯和四个儿子,经年累月,在亚洲、大洋洲、北美洲原地疾走,直到世间再也无人看见过他们的身影。

齐家贞女士的自传小说《毛主席的父女囚犯》(图片来源:作者提供)

齐家贞在定居澳洲后,开始书写她的故事。如今出版的这本自传小说,是从她书写的上百万字中萃取出的10万字。齐家贞的家族痛史,既是共产中国亿万生灵抵死反抗暴政的一碑活化石,也是一幕极简、深情而又痛彻心扉的人类戏剧。

经齐家贞女士授权,兹摘录书中关于齐家贞在大饥荒中于监狱里亲眼目睹的狱友们生死百状的珍贵情景,来审视被中共血腥运动裹挟的小人物的命运。

http://www.elephantwhite.com.tw/ps/buybooks/item/60f6804d-73ac-41a7-a19f-4defd348cfe1

===

监狱中的战争

原四川省第二监狱,现重庆市监狱。(图片来源:作者提供)

一九六三年一个月末的一天,我在看守所的菜地拔草。

殷所长对我说:“我们考虑的结果,还是送你去劳改队。这里成立缝纫组条件不成熟,你到劳改队好好改造,争取早日新生。”

我相信劳改队的日子比这里好过。父亲在宣判十天后就被解押去四川省第二监狱(现名重庆市监狱)劳改了。这所监狱关押的都是反革命、杀人、放火、强奸等重刑犯,刑期一般都是十五年以上,包括由死缓、无期改判为有期徒刑的人。

六月五日,在看守所羁押超过二十个月之后,轮到我被解押去四川省第二监狱了。我由管理员和一个武警押送。走出看守所,才知道石板坡真的是个坡。我在坡顶上关了近两年。

对于父亲和我来说,四川省第二监狱,既是劳改之地,也是相见之地。

我被分到四中队。四中队的平面图,是一个以篮球场和简易平台为中心的矩形,按逆时针方向从右开始,它们分别是:镀锌车间;鞋厂;元丝成品库房;犯人宿舍(右半女犯,左半男犯)和队部。大门在队部旁边,鞋厂大楼墙上醒目地刷着“改恶从善,前途光明”八个字;对面犯人宿舍楼的墙上则刷着“以厂为家”四个字。男犯主要在镀锌车间劳动,女犯则为镀锌车间打杂当搬运。以女犯为主体的鞋厂早已停产。

同吃饭一样,好奇心也是人的一种本能,它由于监狱生活的枯燥单调而被激发得更加高扬。

老犯们迫切地想知道我为什么进来,我也同样迫切地想知道这么多男女为什么关在这里。第一个晚上,二百多名女犯一圈一圈坐在篮球场分组学习,我就亮相了。

我以判决书上宣判的文字标准,诉说了我成为反革命的罪行。这是符合犯人守则和监狱干部要求的认罪服法宣言。我们反革命组,从有九个戒疤的六十多岁的尼姑释龙妙到才二十出头的我,年龄参差不齐。队长把我们组打散,安排不同的劳动。

我被固定在打包组,组里共有五个女犯。所谓打包,即为一百斤一件的镀锌丝包装。先用防潮纸裹住,再拿麻布条像包扎伤员一样包起来,最后挂上规格名称。钢丝从车间运到打包室,再从打包室运到库房分片堆码和上车出货,都是我们的事情。镀锌丝压上肩头,即一百斤。起初,它一压上我的脖颈,我立即被压矮了一截,两条腿挪不动。两周后,情形好多了。

我到劳改队三个月之后,上面决定把两百多名女犯从四中队分出去,单独成立三中队。“分家”的原因,是给无法扼杀的男女之情制造距离上的障碍。战争扼杀不了爱情,监狱也扼杀不了爱情。有土壤就有花朵,有男女就有爱情。最脍灸人口的是厂部一位女干部爱上男犯余维礼的故事。这位女干部被批斗了四五十次,仍然不肯改邪归正,被清洗出公安队伍。

三中队,是一座独立的小山堡。牢房修在山顶上,围墙修在山脚下,像长裙底部的一圈花边。这里没男犯们饥渴眼光织成的“网”。女犯,特别是年轻女犯,不再时时处处被“网”绊住,倒也清净自在。我将在此居住近七年。

在四中队和三中队,我知道了许多人的案情。一个不到三十岁的年轻农妇,在大饥荒中,由于分到的粮食不够一个人果腹,她杀死了残疾的丈夫,被判刑八年。

一个叫钟素华的女人,长得好看,终日沉默不语。在大饥荒中,她把船划到河心,先推三个孩子下水,再自己跳河。本以为反正都是饿死,慢慢饿死滋味难熬,长痛不如短痛,一起死算了。谁知孩子淹死了,她被别人救了起来。杀人罪,被判刑十八年。

农妇丰家泽,五十岁。她的小儿子数次偷队上的嫩葫豆,公社以盗窃种子罪扣罚她家口粮,一粒种子可以收成多少,十倍百倍地扣回来,害得丰家泽一家叫苦连天,他们把所有的怨气都出在小儿子身上。一天,丰家泽挑煤回来,饿得心慌。走进门,看见小儿子坐在地坝上埋头剥东西。她抽出扁担,朝他弯着的脖颈就是一下。八岁的小儿子死了。她被以杀人罪判刑十八年。

一个女犯叫曹仲琼,在大饥荒中,因做生意被判刑四年。听说她丈夫也在二监坐牢。她因为在枕头上绣了一只螃蟹和“但将冷眼观螃蟹,看你横行到几时”的话,被加刑八年。她的罪名是“在枕头上绣反动标语,对共产党刻骨仇恨,妄图变天复辟”。

一个三十多岁的农妇,饿得吊不起气。与其大家饿死,不如把小儿子杀了救自己。只要活着,孩子以后还可以再生。煮在煨罐里的小儿子,被大儿子看见,逃到公社告发了妈妈。我特别注意过这个食子的女人,黑皮瘦脸,精明能干,与普通农妇没两样。在学习会上,表示坐牢不划算,只吃了儿子的手杆,别的部分还没碰就遭抓走了。她说自己是判的两年。宣判后,法官问她上诉不上诉。她答:“这么大的年纪了,还上啥子树哟。”后来得知,她是判的死刑缓期,两年执行。

刘伯祥,四十岁。她比我先来劳改队。我们同组的七年里,她从来没接过一次见,从没收到过一封信,是个被彻底遗忘的人。丈夫比她年轻几岁,她剖腹产过一子。她因为封建迷信拜菩萨并向他人宣讲信教的好处而被捕。逮捕她时,她又石破天惊地呼了一句“打倒共产党”的口号,被以反革命罪判刑十年。刘伯祥每天干活回来,经常只要一瓢水,因为她洗澡、洗头不用肥皂,只让水在头上、身上过个路。不管脏衣服有多油,她揉进盆里吃一下水晾干又穿。她走过的地方,风都要臭一阵。后来,她被以长期“拒不认罪、装疯卖傻、抗拒改造”为由,于一九六五年初被加刑五年。

张玉书,六十多岁,皮肤白净,五官好看。据说她是反革命,具体干了什么,多长刑期,为何长期关押在小监房(即专门惩治反改造犯人的监狱中的监狱。它的房间很小,宽一米二,长一米六,接近两平方米),无人对我提及。不久,又宣布给她加刑。在一个月黑风清的夜晚,三中队女犯在篮球场集合。张玉书被从小监房叫出来。由法院派来的人宣读加刑判决书。不知是这个官员看不清纸上的字,还是纸上本来就写错了,他宣读“犯人张玉书,男”,所有在场的女犯都吓了一跳:在女队关了近八年的张玉书,怎么突然间变成了男人?在场的队长或许根本没听见,或许认为点穿了反而出洋相,无人出面纠正。加张玉书八年刑的判决读完了,我还没听懂究竟是什么理由。在一片静寂中,张玉书摊开双手,响亮地发问:“还有说的没得?”口气像是有人在麻烦她办事,无人答理。她说:“好嘛,那我就回家去了。”

吴兰珍,年近七十岁,满头银丝,满口无牙,面孔瘪成弯弯月。但她性格急躁,说话声音很大,常常唾沫横飞。一九六四年十月十六日,中国爆炸了第一颗原子弹,每个犯人必须在学习会上发言表态。不用说,人人都称“热烈欢呼”、“英明伟大”之类的恭维话。吴兰珍发言了,她说:“圆子弹,圆子弹有啥子稀奇?”此言一出,震惊四座。她接着说,“我看得多得很!”见她如此脱腔走板唱反调,我提醒她是不是弄错了,你怎么可能看见过原子弹?她怒不可遏地反驳道:“不是呀,那阵二十一兵工厂背后,把圆子弹一撮箕一撮箕往河里头倒,我亲眼看到的。”

廖汝秀,比我小一岁,可坐监史已有七年。她十四岁起在少年儿童管教所服刑,十八岁转来成人监狱。廖汝秀告诉我,五岁时有一天,她正和小朋友在河边玩耍,被外公捉回家,要她跪在母亲的床边。她觉得跪着很滑稽,在那里偷偷笑。祖父在她耳边轻轻说,你妈妈死了。她问,死了还起床吃不吃饭。后来,她和外公一起生活。一天傍晚,外公淋着大雨,非要把家里唯一的一只小公鸡杀来吃掉。外公的眼神是那么可怕,以至于那只公鸡吓得蹲下来不跑了。第二天,外公死了,她才十二岁。家里没吃的,也没人管她,她流浪街头,靠偷窃度日。偷了五百多元人民币,面额三百多斤的粮票,还有一些布票,捞了十二年徒刑。

杨朝林,脸苍白得像一张死人脸。她跟我同组。据说她与野男人合伙谋杀亲夫,男的立即执行枪决,她判刑十年。她永远穿一件宽大的麻灰色的衣服上班。她在衣服的左边绣着:“杨朝林,女,二十九岁”;右边绣的“万能劳动衣”、“私人的”几个大字。她还在衣服的下摆吊了一圈两寸半长的缨子花边,使她相当地与众不同。她劳动非常卖力,而且详细作记录。平时她不停地讲话,多数不是和人讲,是自己对自己讲,见啥讲啥。她的病容使人感到她时刻处于极度的饥饿状态,随时可能倒下去。杨朝林自己完全不知道,反而在极力地消耗自己,抢在每个人前面玩命地做事,很难理解这一切是为什么。她吃得很快,每次吃过饭、菜、汤之后,肚子还是像之前一样瘪。然后,她死命盯住别人的碗,那副艳羡失落的神态令人心痛。她曾在看守所吃屎喝尿。在劳改队,她的举止言谈都相当地不正常。我更倾向于相信,她的精神已失常。

李显荣,一个于一九六六年分到我所在的缝纫组的女人。李显荣说,她不是犯人,是调查员。她说,一九五三年三月五日,史达林死了,而她的儿子则是那天出生的,所以她认定自己的“儿子是史达林死了投的胎”。她还说,毛主席是驸马,她是公主,公主配驸马。她“要同毛主席拜堂”成亲生儿子。她的九年刑期即这样得来的。我们都认为她已精神失常了。没料到,谭队长的一句话,治好了李显荣的病。她儿子不再是史达林投的胎了,她也不再嫁给毛主席生儿子了。她成为努力改造的积极份子。谭队长如是厉声吼道:“像你这样装疯卖傻不好生改造。你坐满九年,我还不得放你。要你一直坐到死。莫想回家看儿子!”

朱玉莲,五十岁,已在小监房里关很久了,具体案情无人知。每当她乱骂时,队长总叫我去记录。其实,她出口的话很少有什么意思,只是脏话的大集锦。听得我心惊胆战。我相信,我从中获得了朦胧的性启蒙教育。朱玉莲常用她一贯的沙哑嗓子痛骂毛主席,她骂道:“火钩毛泽东、门板毛泽东、石块毛泽东、鸡公毛泽东、菜刀毛泽东、裤儿毛泽东、桌子毛泽东、椅子毛泽东、锤子毛泽东、鸡巴毛泽东、龟儿毛泽东……”骂了几十个不同品种的毛主席。她把一个物品加在毛主席名字的前面就是一句骂话。

牟光珍,四十五岁,入狱前在外常客串京戏,专门演黑头。她在一九五八年大跃进中,在重庆朝天门投江自杀。她穿的外套像把伞那样把她托住,被人救上岸。人们从她口袋里搜出一张纸条,上面写着:“刘少奇讲的中国妇女翻了身,我就没翻身。”为此,她于一九六零年夏被捕,后以“反革命造谣罪”判刑八年。她的判刑还有一个更重要的原因,因为她原是国民政府军统特务熊强的妻子。熊强于一九五七年被公安局逮捕后枪毙。牟光珍已坐了六年半牢,只有一年多就满刑了。牟光珍说,熊强临走时要求她守他十八年,“我一定回来接你”。有人认为牟光珍疯了,但直觉告诉我,她是正常的。她的一举一动都在述说,她活得太无望了。直到十一月十九日牟光珍突然的变故,使我对她的发言产生了联想:一九四九年到一九六七年正好是十八年。熊强可能是一九四九年十一月十九日,离重庆陷落共军之手还有二十一天的清晨离开重庆的。牟光珍一天不差地整整守满十八年之后,于一九六七年十一月十九日的清晨,她决定不再守下去了。她夹起被盖到队部数次高喊“我今天早饭在哪里吃?”的问题,指导员告诉她“就在劳改队吃,吃一辈子!”后,连人带铺盖被关进了小监房。后来,牟光珍被拉出小监房批斗,支撑了四天。最后,她戴着脚镣,无声无息地咽了气。

齐家贞的劳改地“东印农场”女囚监房遗迹。(图片来源:作者提供)

困斗

三中队批斗犯人的方式升级了。

这次是批斗谈情说爱。我因为在房间里替小组一个犯人写“外调材料”,没参加批斗会。但耳朵搭过去,断断续续听到一些揭发。

女主角是廖汝秀,在四中队时,爱上了一个姓唐的男犯。他俩之间眉目传情、传递书信、唱情歌,恋爱的事一直没被发现。直到这个男犯满刑到了就业队,廖汝秀利用外出劳动的机会,扔给他的纸条被同组女犯拣到,事情才暴露出来。

廖汝秀一点一滴地坦白交代叙述事情的来龙去脉,很诚实很认真。问题在于,她除了知道谈情说爱是监规不允许之外,她讲不出自己错在哪里。为什么爱上一个男性为他唱了情歌就是资产阶级思想严重?犯人们说她没认错,反而在津津有味地宣扬她的错误。当有人用猥亵污秽的语言批判她时,她不能忍受了。她和那个人吵了起来。队长制止,她不听。那还了得,一致要求打击她的嚣张气焰。听见饭堂传出的吼声:“把廖汝秀扎起来!”我放下笔,赶紧跑到饭堂后面看看究竟出了什么事。廖汝秀站在前面,勇敢的脸上带着几分傲慢。此时,在队长首肯下,有一个犯人从厨房拿来一根长绳扔在廖汝秀脚下。队长问她:“你还凶不凶?”她争辩道:“哪里是我在凶嘛!”群情激愤吼道:“还在顽抗,端正她的态度。”“扎起来,收拾她的嚼筋。”

我与廖汝秀的眼睛相遇了一次。

队长没吭声。两个犯人冲上去,熟练地用绳子在廖汝秀的身上操作起来。人成为反弓形,双手被使劲抬高吊到脖子后。廖汝秀惨叫一声,我感到她的手折断似地疼痛。我惊讶这两个人如此熟练地困绑人,好像他们上辈子就受过困人的专业训练,今生只等有机会大显身手。

这是一九六七年夏天。廖汝秀穿的短袖子,两小时后松了绑。每个人都可以看见,她的两个膀子与莲藕无异。被绳子缠过的地方,藕节巴一样细缩。其余部分肿得胖藕一样往外冒水,上面还布满鲜蚕豆大、亮晶晶的水泡。

后来,廖汝秀继续不认错,与队长顶嘴。她被当作三中队的典型,戴上手铐脚镣。监内开大会,队长不给下刑具,让她拖着沉重的脚镣去。听见三中队的铁镣声,男犯们惊讶地抬头寻找声音从哪个女犯身上传出。廖汝秀神态自若,不卑不亢。

一年后,廖汝秀坐满十二年刑期释放回家。那天,是我帮她拿行李到队部的。在那里,我向这位十四岁就开始坐牢,为人正直,善良纯朴,看不出一丝犯罪痕迹的二十六岁的姑娘告别。她没亲人,没家,回梁平农村去了。

王大芹,四川广元人,重庆土木建筑工程学院四年级学生。反右运动时,学院要她批判她的地主父亲,她不但不照办,反而贴出一张攻击学院党委的大字报。她为此被打成反革命,判刑四年。后来又被加刑五年,共九年。刑期快要满了。队长放她到我们小组来审查她的表现,以决定放人还是再加刑。从小监出来之前,队长命令困了一次王大芹,想治治她的疯病。至于困的理由,对王大芹来说,那是每天都可以找到的。困的结果,除了不停息地哭诉和“杀人不见血”、“杀人不用刀”、“王大芹被强奸啊”的尖厉吼叫外,无任何进展。

松绑之后,我试图帮她把扭曲在背后失去血色的双手放回前面来。刚一碰到她,她像触电一样尖叫起来。我才明白,几个小时双手被困吊在背后,只能让其一丝一丝自然归位,否则就是另一次上刑。我劝涕泪横流的王大芹不要再装疯,好好接受改造,满刑回家同妈妈生活在一起多好。她一边哭一边张开口大笑,她说:“那,你就不懂了,完全不懂了。我的妈妈怀了我一千零二十八年才把我生下来,她是个妖怪,坏得很。”我叫她不要乱说,她愤怒起来,瞪大眼睛提高嗓门:“你有什么权利说我?你才乱说,我怎么会乱说,有人专门指挥我,指挥的人不得错。”接着,她骂起下流话来。我赶快停止交谈。

据说王大芹的父亲后来被处决,母亲改嫁。王大芹对她的母亲深恶痛绝。入监以后,她母亲寄给她一双布鞋和一个大铝碗。她把布鞋扔进马桶。铝碗则被她当作出气筒,砸在地上千百次,然后千百次被拣起来敲平,装饭给她吃。我第一次看见她那个布满坑坑包包、奇形怪状的大碗时,我就相信它是举世无双的。

我陪王大芹去看病。丁医生盯着她感到有点奇怪。他开始写病历,问名字及年龄。王大芹对自己的名字铭记在心,但问到年龄时,她尖声回答:“五十四岁。”

丁医生看看她仍然年轻的脸,问:“什么?”我答道:“她乱说,没这么大。”我转过头来对王大芹说:“他是医生。你要讲真话,你只有三十出头,为什么多讲?” 王大芹急了,她说:“好的,好的,让我商量一下。”于是,她开始向空中报告,商量她的年龄。丁医生皱着眉头,满脸不解地看着我。我一句话没说。他也不再追问。九年满了,王大芹没被加刑。至少没在三中队当众宣布加刑,也没被释放。继续在劳改队关押,继续在劳改队疯下去。文化大革命结束后,她才被释放回家。后来,省二监干部到广元为王大芹平反,她不在家,找到街上,王大芹正讨饭。张队长说:“王大芹已疯了。”

这句话,晚说了二十年。我与王大芹接触了七年。从我第一次见到她时起,我就毫不怀疑她已精神失常了。然而,通过她偶尔一掠而过的短暂的清醒,我相信,她本来可以是一个相当出色的女性。

我组来了一个犯人叫熊兴珍,四十岁。她是一位说话斯文、性格温柔的女人。这位家庭妇女,拿《毛主席语录》塞老鼠洞。逮捕她时,因为高呼“打倒毛主席”的口号,后被重判十年。一天,张队长到新犯组掌握学习,要熊兴珍谈自己对罪恶的认识。熊说,她拿《毛主席语录》塞耗子洞,是因为大小正合适,“又没得啥子用处”;呼“打倒毛主席”口号,是因为那些来抓她的人把她激怒了。言谈间仍流露出对毛主席的大不满,根本不认为自己有过错。张队长生气了,叫她站起来,命令她向毛主席请罪。

我们在饭堂里学习,穿过饭堂的窗户,可看到队部门前挂的毛主席画像。于是,叫熊兴珍面对窗外的画像低头。她低头,身子却不露形迹地一点一点偏离毛像,直到转过去四十五度。发现了这一点,张队长叫一名犯人把她的身体扳正。扳正后,她又一点一点偏过去;又扳正,又偏过去。后来,这名犯人把她身子夹紧扳正,可她的头非要偏在一旁。这名犯人扳正她的头,熊兴珍不说话。脖子给扭起了红印迹,头就是不转过来正对毛主席。

张队长发怒了,叫人把熊兴珍困起来。她任凭两个人拿绳子在她身上折腾。骨头咯咯作响。大扎后,继续要她向毛主席低头请罪,她坚持把头歪在一边。直到满身大汗、脸色苍白、人倒在地上、几乎虚脱才松了绑。松绑后,她睡在地上,好一阵才回过气来。但她的头始终没正对过毛主席像。

熊兴珍没发怒,也不曾大叫,只用一个小小的执拗的动作坚持她的全部信仰。

打倒毛主席!

一九七零年初的一个晚上,我刚刚睡着,被人叫醒,说是张队长叫我出去。我跨出监门,一眼就看到绑在右侧树上的熊兴珍。张队长叫我把她解下来,到饭堂去帮她写检查。

熊兴珍为了不肯正对毛主席像请罪而被困过之后,后来又因为讲话对毛主席不敬被困过两次,她从没认过错。她被困着时还说:“我当死反革命,当反革命死!”

女犯牟光珍死了以后,我对她说:“熊兴珍,你不好生点,牟光珍死了,下一个该轮到你了。”

她不改一脸的温柔,答道:“我不得死,我晓得。”我驳她:“你晓得个屁,再像这样下去,你不死该哪个死?”我们常常用咒骂的方式给她一些提示和警告。她理解这一切,总是报以温和的微笑:“真的,齐家贞,你不要担心我,我肯定不得死。”她说,她做过实验:“拿两个广柑,一个代表国民党,一个代表共产党。放在案桌上,结果代表共产党的那个广柑烂了,代表国民党的那个还是好好的。说明共产党要垮台,国民党要回来。”

我说:“胡扯!熊兴珍,你好生读读报。看一下现在的形势,看一下政府的政策到底是啷个一回事。莫要埋起脑壳乱搞。”

她平静地笑着,不为所动:“我不看报。我晓得。”

熊兴珍在两个广柑上建立起了她全部的信仰。没人能把她扳回来。

那天晚上,我们正在学习,熊兴珍被叫到队部,一直没回来。大约是继续放毒对抗队长,被大扎困在树上。虽是严冬,熊兴珍被扎得满头大汗,披散的头发一丝一丝粘在脸上。值夜班的武警端着枪走来走去。我心慌意乱地帮她解绳子。

她的棉袄被困出深深的辙印,还不停地鼓舞自己:“我要当反革命死,我要当死反革命。”

我吼了她一声:“熊兴珍,你硬是不想活了呀?”她笑起来,还是那句话:“我不得死。”只有我俩在饭堂,我拿好纸笔帮她写检查。她突然对我咬牙切齿,捏紧拳头,瞪着眼睛,腮帮的肌肉抽搐着。我吓坏了,以为她要打我,站起来从饭堂的这端逃到另一端。我厉声喊道:“熊兴珍,你要做啥子?”

她的脸和缓下来,轻声柔气地说:“齐家贞,不要怕,我不会整你。我里面的衣服全部湿透了,冷得打颤颤,能不能让我回寝室先把衣服换了来?”

回到饭堂,她说,所有的革命组织都是好的,只有毛主席是坏的。她让我写:“打倒毛主席!毛主席来了,吃不好,穿不好,耍不好。蒋介石万岁!蒋介石来了吃得好,穿得好,耍得好!打倒毛主席,坚决打倒!”

我故意漏写,以让她通过队长的审查。她让我念一遍,并让我添上漏的字。这样一份“检查”,当然只能送她进小监房。这间小监房最早是王大芹住,后来是牟光珍,现在是熊兴珍。不久前,又来了一个判刑十五年的反革命黄玉莲。她像个干猴子又矮又瘦,但精力特别旺盛。她是另外一个小组的,不清楚出了什么事被关进了小监房,同熊兴珍正好隔壁。

熊兴珍刚住进去时,多数讲关于我们犯人被判刑的事,她像个钦差大臣,握有大赦权似的,个个人都叫放。之后,话题变得更加吓人了。自从黄玉莲同她当邻居过后,小监房就好戏连台了。黄玉莲的观点正好同熊兴珍相反:所有一切都是坏的,只有一个人是好的,毛主席万岁!

她俩的观点互补,故斗争不断。这边黄玉莲高呼“毛主席万岁!”那边熊兴珍一定反驳:“打倒毛主席!”两个人隔着一堵墙壁呼口号,这个反对,那个拥护,这个拥护,那个反对,谁也不让谁,经常气得跺脚。争斗的结果,是熊兴珍每日都在呼喊辱骂毛主席的反动口号,一日数次,甚至十数次。

我认为黄玉莲骨子里的观点与熊兴珍完全一致。她聪明,是在“打着红旗反红旗”,说反话出气。不然,她反革命十五年是怎么来的?只是她没想到,与熊兴珍争执的结果,是在为熊的加刑推波助澜。

后来,熊兴珍开始挖墙上的石灰块当粉笔,在地板上写字。写的反动标语:“打倒毛主席!”“蒋介石万岁!”“蒋介石来了吃得好,穿是好,耍得好!”“蒋”字和“穿”字,她还是写不来,就画一个方格。任何人问方格是什么意思,她都迫不急待地解释。这次写反标,是左事务长最先发现的。厂部派了专人来拍照取指纹等,这些过场对熊兴珍一点没威慑作用。她每天照写不误。她用送进去的菜作黑板刷子,把旧标语“刷”掉,又写新的,内容千篇一律。

看完这篇文章觉得

排序