親朋好友在台北悼念香港時事評論家、自由專欄作家李怡先生。(圖片來源:淳音/自由亞洲電台)

李怡先生以87歲的高齡離開我們,凡認識他的人,無不扼腕長歎,惋惜不捨。他一生筆耕不輟,直到生命最後一刻,在大陸以外的華人世界裡,他的思想影響了足足三代知識份子。

(接上期)

李怡的內疚與遺憾

李怡在他的回憶錄中,有不少對這一階段思想狀況表示悔疚的文字。他時常謔稱自己是「青年誤導師」1,這是因為他在這個階段往往被受他影響的年青人尊稱為「青年導師」之故。他覺得,自己把青年人引入「親中共、愛社會主義中國」的歧途。他說,當年「我也常被邀到各大專學校演講。大致是為中國說好話,解釋大專學界對中國的疑慮。那時有學生稱我為「青年導師」,後來我覺悟,深感愧疚,於是自嘲是「青年誤導師」。他坦承:「對於我過去的錯,和被我誤導的人,我深感抱歉羞愧」2。又例如:他說:「我坐在出境大堂的椅子上,想到自己過去為中共政權辯解,而現在當困境臨到自己身上,我無法為不僅不合理、而且是荒謬已極的倒行逆施作任何辯解。我以前做的事,是不是錯了?」3

黃永玉為李怡所繪的速寫暨張佛千所撰的嵌名聯。(圖片來源:Yylamcat/Wikipedia/CC BY-SA 3.0)

李怡確是應該感到內疚的,因為他在辦《七十年代》的時候,已經知道中共的黑暗,也知道社會主義中國的真實狀況。他太太梁麗儀在大陸受文化大革命迫害的遭遇他是知道的,他每次返大陸探親產生的莫名恐懼也是真實的。他每次從大陸返回香港時,「我如釋重負,幾乎半跑地回到港境」4,這個感受,同當年香港人叫深圳做「心震」(粵語兩者是諧音)一樣,一返大陸就會產生一種恐懼感。這些認識都在他未創辦《七十年代》之前。況且,他在1970年創辦《七十年代》之後,很快便「理想破滅」。在他的回憶錄中,他兩次強調1970年三到六月期間他的理想已經破滅5。

既然他在辦《七十年代》之前早就知道中共和社會主義中國的真相,既然他在《七十年代》創辦之後不久就「理想破滅」,那麼他在《七十年代》的文章客觀上就不可避免地成為一些具有欺騙性的文字了(起碼是迴避真相)。當然我們可以接受他的解釋,即那時雖然看穿中共的虛偽,但仍然希望這些問題都是可以逐步解決的,因此常常以「前途是光明的、道路是曲折的」這個傳統中共的說辭為自己開脫,而繼續願意為中共塗脂抹粉將近十年之久。在這點上李怡是的確誤導了不少知識份子,所以他是應該內疚的,也是應該「深感抱歉羞愧」的。

他對當時自己面對的矛盾有這樣的解釋:「對當時的我來說,愛國主義、社會主義曾經是我的想像共同體。但社會主義祖國的極左思潮,尤其是對毛的歌頌,已經到了違反常識的肉麻程度,我的想像共同體有些動搖了。只不過否定自己是痛苦的事,我仍然期待中國的不合理現象會改變。更重要的,是我既在左派機構工作,妻子又在大陸生活,這種想像共同體已經與事實共同體及利益共同體結合在一起。我只能在事實共同體中,尋找個人的發展空間」6。筆者唯有接受他這個解釋。

李怡終於醒悟

李怡難得的地方,是他有一般人不太具備的自我反省精神,他一旦幡然醒悟,就不惜犧牲個人利益與中共割席,改弦易轍走尊重事實,尊重良知的道路。

以李怡當年在中共系統內的地位,他是可以飛黃騰達的。雖然在中共實行改革開放前,香港的左派都要承受低工資的煎熬,但在中共改革開放後,鼓勵大家「下海」經商,左派關係可以一下子變成發達的重要條件。與《七十年代》同期(但略靠後)的還有兩份左派外圍刊物《鏡報》和《廣角鏡》,都是肩負替中共宣傳的任務。《鏡報》的負責人獲中共的犒賞,是獨家代理一隻名貴中藥,因而發了大達。《廣角鏡》有一個編輯(按:不是翟暖暉,他為人正直,晚年還發表文章批判中共,並以85高齡參加港人的抗爭示威遊行)則利用該雜誌的親中背景派生出一份軍事刊物,然後以此與中共軍方合作做起軍火仲介來。有一次筆者在北角天後地鐵站偶遇他,他洋洋自得地告訴我,他在柏景臺(天後地鐵站上的豪華住宅)有好幾個單位(我當時心想,誰還敢說在左派工作要捱窮)。所以當時的李怡,如果以他在左派的條件,以及《七十年代》受重視的程度,要像其他雜誌老細一樣發達是絕對不難的。

但李怡沒有這樣做,他為了堅守真相和良知,寧可選擇一條甘貧如飴的道路,他在接受《蘋果》記者訪問7時坦承要經歷一個痛苦的掙扎過程:

「最痛苦是思想獨立,現實環境卻很難分割。」

「有好多掙扎,因為我與左派關係好深。」

「掙扎甚麼?」記者問。「利益。」

「甚麼利益?」

「離開左派陣營,太太要離開左派工作單位,每個月提供的住房,不能再住,現在說來長篇。」

在李怡自己的回憶錄裡,也有類似的表述。

導致李怡毅然決然「變節」的原因,是中共政治的荒謬性,使長期為它做宣傳的人,也覺得除非出賣自己的靈魂,否則是無法做下去的。《爭鳴》雜誌總編輯溫輝,長期在《文匯報》撰寫小塊文章為中共政策辯護銓釋的,最終也覺得繼續做下去自己要精神分裂,因為自己寫的東西自己也不相信,所以最後「揭竿起義」,離開《文匯報》創辦《爭鳴》,轉而揭露中共的黑暗。

《七十年代》在1970年創刊後不久,中共政壇荒謬事接踵而至。1971年中共第二號人物、黨章規定的毛澤東接班人林彪叛逃蘇聯,結果摔死在蒙古溫都爾汗;1973年「批林批孔批周公」,把矛頭直指對李怡有知遇之恩的周恩來;1976年周恩來逝世引發第一次天安門事件;同年毛澤東逝世,引發後來的宮廷政變「抓捕四人幫」;1977年開始出現的「傷痕文學」,是一次由民間自發揭露中共統治下的殘酷荒謬,特別是「文化大革命」對人性的摧殘和對道德的踐踏等等事實......面對這些現象,任何一個有良知的知識份子都無法繼續為中共做宣傳的。事實與宣傳之間的矛盾越來越大,越來越衝擊做人的道德底線,終於導致李怡要作出摒棄中共的選擇。

《七十年代》1979年9月號「特權階層在中國」(圖片來源:程翔與《消失的檔案》提供)

《七十年代》1979年9月號「特權階層在中國」(圖片來源:程翔與《消失的檔案》提供)

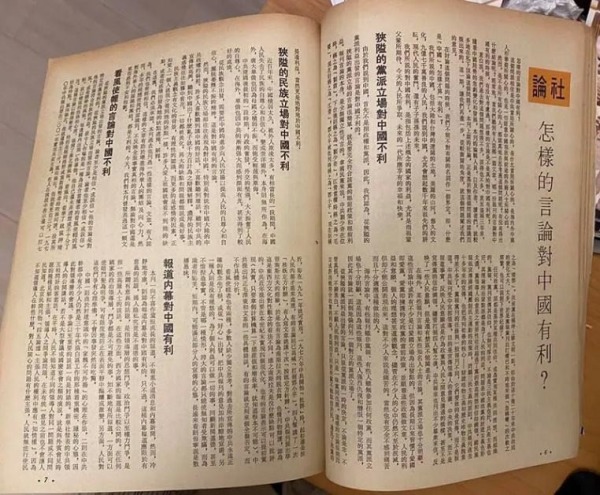

《七十年代》挑戰中共鉗制言論的社論。(圖片來源:程翔與《消失的檔案》提供)

這時,身在中共體制內的李怡,仍然想為雜誌爭取一個比較寬鬆的言論空間,他在1979年的7,8,9三個月連發三篇社論力陳言論自由的重要性,題目分別是「反對中共當局非法沒收本刊」、「怎樣的言論對中國有利」、「言論開放有利於安定團結」。這三篇文章,以中共封殺《七十年代》為題,談言論自由對中國的重要性(見附圖)。這些陳情當然不得要領8。而壓垮駱駝的最後一根稻草就是「廖公船事件」。1979年《七十年代》九月號,發表了一篇文章,題為「特權階層在中國」。是寄自北京的來稿。文章開頭說:「文革以來,中共內部本來並不明顯的特權階層日益惡性膨脹」。這篇文章直接批判了主管港澳事務的廖承志,他下令「徹底搞垮《七十年代》」。此事李怡在回憶錄中有詳細的記載9,這裡不贅。從此李怡與中共的關係嘎然而止。

一個對中共事業作出重要貢獻的人,只因批評領導,即被掃地出門,從此可見這個政權的虛弱;

一個對中共事業作出重要貢獻的人,為了捍衛良知,棄權貴如弊履,從此可見這個偉人的堅強。

明白了李怡同中共的這些關係,則李怡的思想轉變就更顯得難能可貴。今日我們在悼念李怡的時候,就應該珍惜他給後世留下的思想遺產。李怡一生三個思想階段,反映了一個知識份子應有的氣節:追求真理,不畏權貴。他體現了國學大師王國維所追求的境界:「獨立之精神,自由之思想」(見陳寅恪:《海甯王靜安先生紀念碑銘》)。

2017年10月筆者與李怡先生同游加拿大洛磯山。(圖片來源:程翔提供)

作為李怡的一個長期讀者,我覺得值得我們擷採的思想遺產有以下幾點:

知識份子要為客觀的事實、為自己的良知、為見證歷史負責。要做到這三點,我們需要堅決捍衛思想、言論、表達的自由;而為了捍衛自由,我們就必須有思想準備,必要時作出個人的犧牲。

知識份子必須具備自我反省的能力,勇敢地面對自己的錯誤,並與自己曾經有過的錯誤見解和信念決裂,當客觀事實和主觀認知產生矛盾時,必須尊重事實。

自古英雄出少年,長江後浪推前浪,年長者切忌故步自封,老氣橫秋,要勇於向年青人學習,支持他們那怕是不成熟的嘗試。

李怡先生千古!

備註:

1、《失敗者回憶錄》69:中調部與潘靜安

2、李怡「三姓奴才的心路歷程」載《世道人生之往事近事》頁53

3、《失敗者回憶錄》02:圈內圈外

4、《失敗者回憶錄03:「殺氣騰騰」

5、 《世道人生之往事近事》頁25 「人生交叉點」及頁61「愛國是虛假的,權力是真實的」

6、《失敗者回憶錄》64:《七十年代》創刊背景

7、冼麗婷:《專訪:李怡從左到右的掙扎》 香港蘋果日報,2012年8月5日

8、《失敗者回憶錄》85:「裂口的開始」

9、《失敗者回憶錄》86:「太歲頭上動土」

(完)

看完那這篇文章覺得

排序