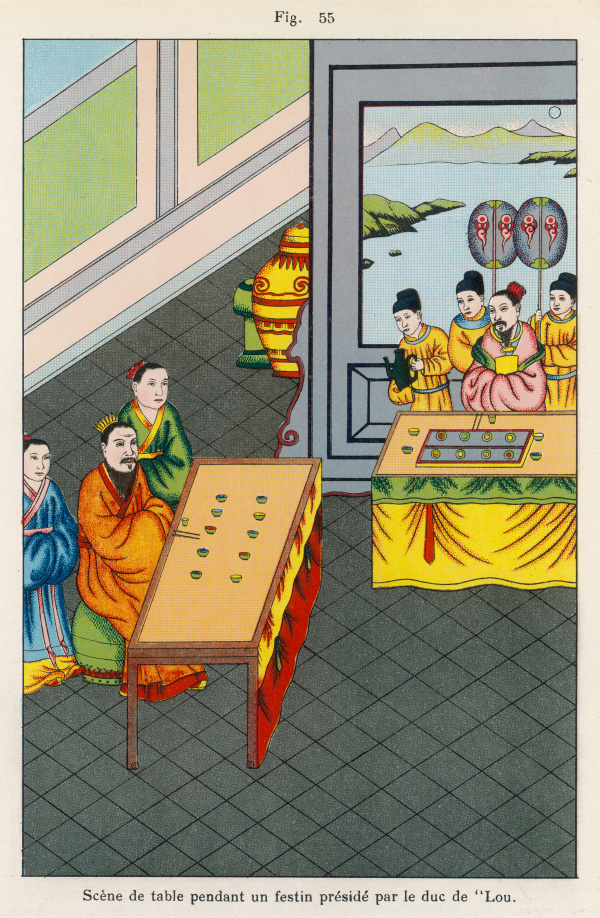

古人重视承诺,认为做不到就不随便说,说出口的,就得要做到。(图片来源:手绘插画志清/看中国)

“言必信,行必果”是孔圣人的名言,代表我们中华民族的传统美德,也是很多中国人的座右铭。古人认为承诺是非常严肃的事情,君子不轻诺,做不到就不随便说,只要是他答应的事,无论有多么困难,他都会守信,会想方设法办到。然而,千百年来,人们所信奉的这句格言,并不是孔子的本意,它只是对孔子思想的断章取义。这究竟是怎么回事呢?

信守承诺之古例

提及孔子的“言必信,行必果”,想必大家都会联想到一些守信的古例。在此亦列举两则。

汉代时的朱晖在读太学时,结识了张堪这位朋友。张堪钦佩朱晖的品行,很器重他,但朱晖自认为只是名太学生,故不敢跟官职显赫的张堪交往过密。

一次,张堪对朱晖说,你真是一个自持的人,值得信赖,我要将妻儿讬付给你。由于张堪是德高望重的前辈,惹得朱晖对此重言不知如何反应,只是恭敬的拱手相应。

张堪去世后,因为官清廉没留下什么财产,朱晖听闻其家庭贫困,便亲自探访并不时济以钱粮馈赠。朱晖的儿子十分不解,便问父亲说:“您和张堪有什么厚交?我平生都未曾听过他的事情。”朱晖说:“张堪曾对我有知己相托之言,我心中已经信受了!”

朱晖还有一个过早谢世的朋友叫陈揖,遗留下儿子陈友,朱晖用尽一切力量来帮陈揖尽父责。

一次,南阳太守聘请朱晖的儿子出来当官,朱晖辞掉自己的儿子而推荐陈友。有一年,南阳发生大饥荒,朱晖把家中的钱财全部拿出来,救助周围百姓。后来,朱晖当了尚书令,他儿子朱颔当了陈相,孙子朱穆出任冀州刺史,人们说这是朱晖信守承诺、乐于助人的德行积累所致。

明朝名臣杨博的父亲杨公,是个商人,曾在淮扬地方经商,当时有一位从关中来的盐商,将一千金的钱寄放在杨家,请杨公暂时代为保管。不料,那位盐商离开后,竟一去不返。杨公不知如何才好,便将那一千金埋藏在花盆中,并在上头种植花卉,又派人赴关中寻找那位盐商。后来找到盐商家,但盐商已经去世了,家中只有一个儿子。

杨公得知消息后,便邀请那商人儿子到杨家来,指着花盆说:“这是你父亲生前所寄讬的金钱,现在就交由你带回去吧!”那商人的儿子感到非常惊奇,不敢收取。杨公劝道:“这是你家的财物,何必推辞呢?”并进一步说出原由,使得盐商之子非常感动,叩谢携带那笔金钱回去了。

后来杨公生了儿子杨博,中了进士,官至吏部尚书;杨博的儿子杨俊民,也中了进士,官至户部尚书。

看完上述两则故事,想必对古人的守信态度,以及可以讬孤寄命的人格操持印象深刻。莫怪乎这样的人能世代贵显,足证天报厚德,丝毫不爽。

“言必信,行必果”之意

只是,孔子所言的“言必信,行必果”又是怎么回事呢?其实,孔子不只说了“言必信,行必果”,最重要的话,还在后面。最初的原文是这样的:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”(《论语‧子路》)意思是说:“如果只做到‘言必信,行必果’,那你只不过是个固执倔强的小人罢了。”然而,后人往往只引用前两句。

孔子认为,“言必信,行必果”,是一种普遍得连小孩子都知道的道理,如果仅仅能做到守信,只能称作普通人。对于真正有智慧的人来说,“信”是有前提条件的。一味地固执守信,而对其他方面不管不顾,这不是孔子所提倡的君子行为。

那么“信”的前提条件是什么?孔子在《论语‧卫灵公》中,给我们提供了答案:“君子贞而不谅。”意思是说:“君子固守正道,而不拘泥于小信。”孔子注重“信”的道德准则,但它必须以“正道”为前提,即其实质包含着“仁”的规定。离开了“仁”这样的大原则,而讲什么“信”,就不是真正的信。(孔子强调了“正道”和“仁”)

孔子的名言“言必信,行必果”,成为很多人的座右铭。(图片来源:Adobe Stock)

孟子也有过类似的表述:“言不必信,行不必果,惟义所在。”意思是说,以前说的话,要做的事,如果用“义”来判断不符合义的话,就可以不兑现和做成。

《左传》记载了这样一个故事:

楚平王有个孙子,名叫胜,住在吴国。楚国大司马子西,想把他召回国,叶公表示反对,认为这个人回来,肯定会作乱。子西说:“吾闻胜也,信而勇,不为不利。”叶公说:“吾闻胜也,好复言,而求死士,殆有私乎!复言,非信也。”子西听说胜很讲信用,所以认为他不会作乱。但叶公指出,履行诺言,并不一定都叫“信”。胜养了一帮死士,许诺得天下后,与他们共享之,这种“言”很不义,因此“非信也”。

《庄子‧盗跖》中,也讲了一个故事:

尾生与女子期于梁下,女子不来,水至不去,抱梁柱而死。尾生约了个女子到桥下相会,姑娘没来。河里涨水,他还在这里死等,结果抱着桥柱子,淹死了。

如果我们说尾生迂腐,一定会引来当代众多女性的不满。然而,这种“信”,毕竟不是儒家所提倡的,毫无意义地牺牲生命,既不符合“仁”,也不符合“义”。总之是不合于“正道”。

虽然,践约守信是诚实做人的核心,是为人处世道德标准的要求,是对自己良心的忠诚和对他人的负责。可是,承诺是死的,人是活的。儒家思想其实也是非常讲究变通的。很多时候,我们会在特定的环境下,对别人作出一种承诺,但当时过境迁以后,当初承诺的条件,已经不存在,或者发生了本质的变化,致使承诺失去了实质意义,这时若还一味死守承诺,死守“言必信,行必果”的教条,只会增加心理负担,这样一来,就应了佛说的:“留不得,舍不得,去不得。”

“言不必信,行不必果,惟仁是取,惟义所在。”古人遵守诺言,言行一致,对于一句交讬的话,能做到终身不忘,而真正成为良知、正义、感恩的人。然而,时代更迭,人心不古,关于何为真正的“仁”,何为真正的“义”,还需要我们在学习和实践中,用心去体会。

看完这篇文章觉得

排序