1872年9月,首批到達加州的留美幼童合影。(圖片來源:公有領域)

今年是中國近代留學生的先驅、晚清幼童留美計畫(Chinese Educational Misson,CEM)的倡導者、組織者容閎博士從美國耶魯大學畢業,並登上「歐利加」號(Eureka)船啟程回國的(按:容閎1854年回國)165週年。1872~1875年,即距今約145年,容閎帶領的120名幼童分批踏浪東行,負笈美國。從此,揭開了中國近代留學生史的第一頁。

「予之一身,既受此文明之教育,則當使後予之人,亦享此同等之利益。以西方之學術,灌輸於中國,使中國日趨於文明富強之境。」這是容閎回國時懷抱著的夙願,也是他殫精竭慮,終生追求的事業。他苦心孤詣為之奮鬥,歷時18年,終於獲准由清廷設立駐美和駐滬的「幼童出洋肄業局」,從上海海關撥付經費120萬兩,計畫選派120名中國聰穎幼童留美學習15~20年,期滿回國服務。從1872年起,每年30名,分四批去美。幼童們年僅11~16歲,摒棄私塾、科舉等舊制度,離鄉別井,遠涉重洋,負笈海外。他們在美國,分散住宿在以康州哈德福市和麻州斯普林菲爾德市為中心的38個城鎮的美國教師、醫生、牧師家庭中,學英文,熟悉生活,就地上學,逐步升入大學和預科。在美期間,受到良好的教育,得到美國家庭熱情細心的照料,同美國人民結下了深厚的友誼,學業進步很快,身心健康成長,昂首步入成年。

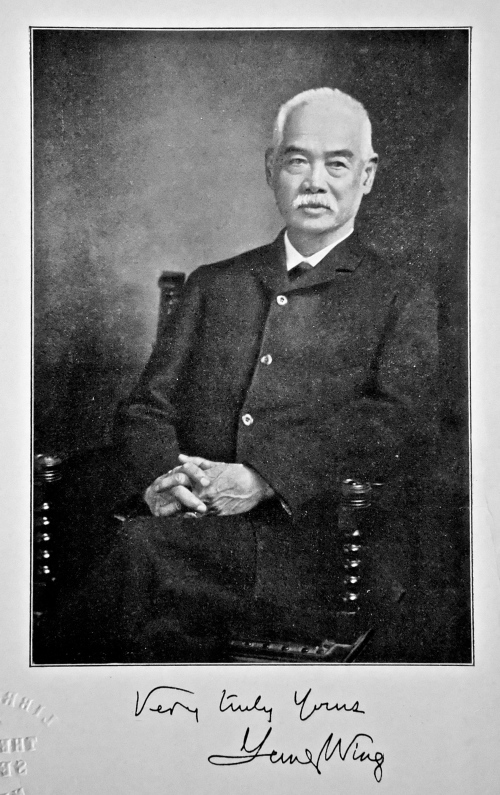

中國近代留學生先驅、教育家容閎。(圖片來源:公有領域)

很自然,在異於東方文化的土地上生活,在西方先進教育制度下學習,他們在服式、儀態、禮節、以至言行、思想上受到西方文化和生活習慣的影響,產生一些改變,應該說,這是正常的,合理的,何況其中含有許多進步的成分。儘管事實上,他們沒有中斷故國文化的學習,更沒有忘記祖國和來美時給他們的學習使命,但對待這些改變,卻被以陳蘭彬、吳嘉善、李文彬為代表的清政府封建保守官僚視為離經叛道,沾染西方「惡習」。時任出使美國大臣、幼童出洋肄業局正委員的陳蘭彬發回奏折,斷言「外洋風俗,流弊多端,各學生腹少儒書,德性未堅,尚未究彼技能,實易沾其惡習」,「極應將局裁撤」。留學監督吳嘉善上任不久,就說「各生適異忘本,目無師長」,「難期成材」,「流弊恐多,亟宜裁撤」。江南道監察御史李文彬則逕直上奏:「請旨飭查洋局劣員,分別參撤。」容閎一貫反對裁局撤人,致留學計畫半途而廢。其間,美國友好人士如馬克・吐溫、耶魯大學校長波特、以及幼童就讀過的許多學校校長、教授以至前總統格蘭特等都曾出面,致信李鴻章和清政府總理各國事務衙門,勸說清政府讓幼童完成學業,不要在學業行將有成的時候,調回國內。李鴻章初則猶豫折中,繼而在駐外及國內的保守官僚強大壓力下,模棱兩可,默然同意奕訢上奏,「將出洋學生一律調回」。他們絕大多數(除詹天祐、歐陽賡兩人外),大學學業尚未完成,功虧一簣,只能告別師友,在1881年黯然回國。

我的祖父梁普照(時年13歲)和二叔祖父梁普時(11歲)於1873年舊曆5月18日在第二批離開上海,經橫濱、舊金山到麻州斯普林菲爾德,祖父學習礦冶,就讀於哥倫比亞大學礦業學院,二叔祖父學習電信,留美8年,也在這時同全體「幼童」一起,於1881年秋回到上海。

他們被冠以「洋化」的罪名,回國後備受歧視和冷遇,還飽受輿論的冷嘲熱諷。船到黃埔碼頭,親人不能去接;中秋節日不能與家人團聚。住所「求知書院」是個關閉了十年的院落,門窗腐爛,霉氣熏人,青苔滿階,到處是蜘蛛網。可以想見,出國時的豪情與回國後的境遇相對比,不能不使人感到神傷和沮喪。

但他們出國前有求學為了報國自強的責任感做基礎,出國後受到良好的道德文化教育,又受到新大陸開發時求實、進取、實幹這種氣質的感染,有些人還受到基督教提倡的獻身、忍耐、捨己為人的精神的潛移默化,參加工作後,絕大多數都振奮精神,勇於獻身,埋頭苦幹,報效人民,在海軍、鐵路、礦業、通信、教育、外交等領域為中國現代化作出了卓越的貢獻。

1874年日本侵臺,清政府急謀籌建海軍,需要大量人才。「幼童」在美所學,本非海軍專業,但1881年回國的94人中,有43人被分配到艦隊和船政學堂服役。中法戰爭馬尾之役,時任「揚武」艦槍炮官的黃季良、楊兆南、薛有福、鄺泳鐘四位留美「幼童」頑強抗敵,為國捐軀。中日甲午戰爭中,留美「幼童」奮戰海疆的有12人,在豐島和黃海之役浴血奮戰,陳金揆、沈壽昌、黃祖蓮3人壯烈犧牲。作為中華兒女,他們為保衛海疆英勇獻身,在中國反侵略戰爭史上用鮮血寫下了壯麗的篇章。

在中國興辦實業的初始階段,鐵路、礦山、電信、航運事業在當時,猶如今天的航空、航天、計算機、通信、新材料、新能源等產業,是處在科技前沿、影響國計民生、體現綜合國力的重點產業。回國「幼童」中,服務於鐵路界的共30餘人,詹天祐是中國自主修建鐵路的第一位總工程師,也是中國科技界的先驅。梁敦彥以天津海關道兼任京奉鐵路總辦,力主京張鐵路自主興辦,他以身作保,由詹天祐主持這項工程。鄺景揚、鐘文耀、黃仲良、羅國瑞等曾在粵漢、京綏、滬寧、津浦等路局任總辦、總工程師。

服務於礦業的有吳仰曾、鄺榮光、唐國安和我的祖父梁普照等8人,他們回國後繼續在唐山路礦學堂學習,由美國工程師巴特執教,又一起在唐山開平礦務局工作多年,他們是中國第一批礦冶工程師,參加開發從東北到甘肅的地下寶藏,為中國礦業做出過貢獻。

先後在電信業工作的共20人,周萬鵬、唐元湛、袁長坤曾任全國電報總局局長,朱寶奎任郵傳部左侍郎。

唐國安、蔡紹基、周壽臣、方伯梁分別從礦業、電信業、航運業轉入教育界,唐國安是清華學堂(今清華大學)的第一任校長,蔡紹基曾任北洋大學(今天津大學)校長,周壽臣與方伯梁籌設「鐵路學堂」(即唐山交通大學),方任監督,周兼總辦,後周壽臣又任京奉鐵路總辦,晚年造福桑梓,為香港立法委員、太平紳士。

活躍在外交界的有20餘人。唐紹儀駐韓16年,後任全權議約大臣赴印度與英談判,推翻了圖謀置西藏於英國保護下的《拉薩條約》,維護了我國在西藏的主權。武昌起義後,袁世凱派他與民軍談判,他內心同情民軍革命,表示「清廷不足保全,共和應當推動」,一再電告袁世凱:清帝退位大勢所趨,人心主張改變國體,使袁不得不接受共和。於是清室退位,共和體制在我國得以建立,他在其中所起的作用不可低估。民國成立後他任國務院總理,「徹悟袁之種種行為,存心欺騙民黨」,破壞《臨時約法》,於是憤而辭職退休,支持孫中山反袁護法的革命運動。梁誠在駐美公使任內,察覺滿清對美的庚子賠款遠超過美國在義和團之亂和庚子戰禍的實際損失,力促美國將部分庚款退還,經過三年交涉,終於達成協議,將退還的庚款用於興辦清華學堂和派送學生留美。其餘在外交界服務的「幼童」如容揆、歐陽賡、吳仲賢、劉玉麟等,分別在我駐外使領館任代辦、領事、公使,為督辦留學生事務、保護僑民、維護國家權益辛勤工作。他們是中國第一代留學生出身的幹練的外交官。

容星橋(耀垣)歸國後,在香港與孫中山會面,參加興中會、同盟會,在1900年籌劃「自立會」起義失敗後,與容閎一起,從上海去日本,在「神戶丸」輪船上巧遇孫中山同赴日本。由容星橋介紹,容閎與孫中山在船上晤談,這次相遇,成為日後容閎支持孫中山革命事業的契機。辛亥革命後,容星橋任孫中山顧問,襄助民初革命事業做籌款工作。

在「幼童」當中,有一位才華洋溢的作家李恩富,他長年在美國報刊工作,面對當時洶湧的反華浪潮,用鋒利的文筆、雄辯的演說保護華工和中國同胞的正當權益,同種族歧視、種族暴力作堅決的抗爭。他寫了一本《我在中國的童年故事》(When I Was a Boy in China)於1887年在美國出版,給我們留下有關幼童留美這段歷史的翔實的故事。而這本書,成為華裔作者第一本在美國出版的圖書。

120位中國幼童留學美國,是中國現代化征程上的一次遠航,是長期閉關自守的中國在教育、文化領域打開窗戶,走向世界,救國圖強的一聲號角,這段歷史已過去130年了。我作為他們其中兩個成員的後裔,從封存了100多年的歷史塵埃中尋訪他們的足跡,追蹤他們在國內外走過的旅程,我體會到,他們飄泊在風雲變幻的歲月,胸懷報國之心,奮鬥不息,儘管每個人的際遇不同,在世修短各異,貢獻大小不一,也不排除有個別人因時代和認識的侷限而走過彎路,但這個團隊作為一個整體,他們的人生之旅、開拓之旅,為當時垂危的祖國走向現代化,尋求振興之路,做出了許多重要的貢獻,創造了、也為我們提供了一筆十分寶貴的精神財富,足以供後人從中吸取營養,努力把它發揚光大。

看完那這篇文章覺得

排序